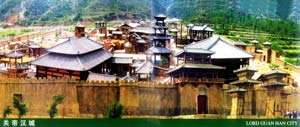

关帝汉城概览

关帝汉城是 2000 年筹建,为拍摄七集电视连续剧《武圣关公出解粱》而建的一座仿汉代建筑群,将是一处影视拍摄场景及旅游观光景点。汉城占地面积 45000 平方米,建筑面积 8000 平方米。坐南朝北,北望祖祠,背依祖茔,布局分为两大景区;第一景区主要是仿建汉代解梁城的上官里;第二景区主要是仿建汉代时的下冯里村(现名常平村)。

两大景区的群体建筑由若干小景区组成,每个景区的面积大小和配合方式,力求疏密相间,主次分明,幽曲和开朗相结合。建筑上采用封闭型和空间流通的手法,使山水、房屋、花木的布置有开有合。另外,建筑师们还把各建筑物有意识处理成对景、借景关系相互呼应,突破了空间局限,扩大了视野范围,同时依山势构成高低起伏、形体多变、繁简参差,在形式上形成强烈的对比,汉城的围墙也宛如一条巨龙巍然壮观。汉城的建筑结构别致,可概括为:一城、二里、三楼、四院、五巷、六门、七十亩占地、八千平方米建筑、九百米长的围墙、十大绿化区。

两大景区的群体建筑由若干小景区组成,每个景区的面积大小和配合方式,力求疏密相间,主次分明,幽曲和开朗相结合。建筑上采用封闭型和空间流通的手法,使山水、房屋、花木的布置有开有合。另外,建筑师们还把各建筑物有意识处理成对景、借景关系相互呼应,突破了空间局限,扩大了视野范围,同时依山势构成高低起伏、形体多变、繁简参差,在形式上形成强烈的对比,汉城的围墙也宛如一条巨龙巍然壮观。汉城的建筑结构别致,可概括为:一城、二里、三楼、四院、五巷、六门、七十亩占地、八千平方米建筑、九百米长的围墙、十大绿化区。

一城指的是汉城。城墙高 9.2 米,城墙周长 900 米,青砖 实,墙基底宽 6 米,墙顶宽 4 米,上有墙垛。城墙一周设有 6 道门,城外有宽 2.5 米,深 3 米的护城河, 化门(正门)前设有吊桥。

二里,上官里和下冯里。上官里为于汉城北部,是解梁城内一条南北大街,街长约 120 米,宽约 6 米。街市里不满了许许多多的传统居民、店铺,还有石阙,再现当时都市之风貌。大街东侧有 3 条小巷,可通往上官里的莲话池、双亭桥、铁匠铺等景点。下冯里(常平村),一个浓缩了的北方小山村,简朴的村舍,利用传统的汉代抬梁式、穿斗式、干阑式相结合的建筑手法,将一种代表了时代特征的民俗风情真实地展示在世人面前。

二里,上官里和下冯里。上官里为于汉城北部,是解梁城内一条南北大街,街长约 120 米,宽约 6 米。街市里不满了许许多多的传统居民、店铺,还有石阙,再现当时都市之风貌。大街东侧有 3 条小巷,可通往上官里的莲话池、双亭桥、铁匠铺等景点。下冯里(常平村),一个浓缩了的北方小山村,简朴的村舍,利用传统的汉代抬梁式、穿斗式、干阑式相结合的建筑手法,将一种代表了时代特征的民俗风情真实地展示在世人面前。

三楼,泓驿楼、市楼、海光楼。运城盐湖古称河东盐池,属解州管辖,亦称解池。春秋战国时已被人工开采利用,隋唐以来,采技成熟,产量倍增,行销“西出秦陇,南过樊邓,北极燕代,东逾周宋”,供华夏二十八余州,成为国家税收的重要来源之一。所以,从春秋战国采盐起,这里就是一个经济、交通繁华地方,来这里经商、做杂役的人很多,这就使上官里交易市场、客栈比比皆是,泓驿楼(古客栈),就是当时人们经商在这里的落脚地,楼面宽 5 间,进深 4 间,二层单檐庑殿顶,总高 12.85 米,四周设廊。

三楼,泓驿楼、市楼、海光楼。运城盐湖古称河东盐池,属解州管辖,亦称解池。春秋战国时已被人工开采利用,隋唐以来,采技成熟,产量倍增,行销“西出秦陇,南过樊邓,北极燕代,东逾周宋”,供华夏二十八余州,成为国家税收的重要来源之一。所以,从春秋战国采盐起,这里就是一个经济、交通繁华地方,来这里经商、做杂役的人很多,这就使上官里交易市场、客栈比比皆是,泓驿楼(古客栈),就是当时人们经商在这里的落脚地,楼面宽 5 间,进深 4 间,二层单檐庑殿顶,总高 12.85 米,四周设廊。

市楼,古时人各局一,各司其业,常需交换日用物品,那么就要有一个交易市场。致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所。市楼就是聚民交易场所,楼面宽 5 间,进深 3 间,总高 10.50 米,二层单檐 殿顶,四周敞明。

市楼,古时人各局一,各司其业,常需交换日用物品,那么就要有一个交易市场。致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所。市楼就是聚民交易场所,楼面宽 5 间,进深 3 间,总高 10.50 米,二层单檐 殿顶,四周敞明。

海光楼(望盐楼),是三座楼里最高的一座,通高 16.70 米,四层暂尖顶,低层面阔纵横各 8 米,逐层递收,造型挺拔,站在海光楼最高层 望,汉城全景、中条山脉、祖祠庙貌、盐湖风光及运城市容尽收眼底,给人一种美的享受。

四院,关公宅院、员外宅院、胡先生院、铁匠院。四院中关公宅院,是一处典型的晋南山区农家小院,建筑有北正房、东房、马厩、粮仓、井台、栅栏式院墙,充分反映了主人的身份和地位。

五巷,文津巷、尚武巷、三槐巷、庐柳巷、宜臼巷。文津巷,古代在每个城市都有,一般都设在文庙附近,寓意是培养人才的摇篮。只要是聚集在这里发奋读书的人,都将成为国家之栋梁。

尚武巷,古崇尚武事。三国时,孙策与张绍、张纯共论四海未泰曰:“平天下,须当用武治而平之。”所以,在那个年代,人们纷纷习武,报效国家,凡家有男儿者都送此来习武,蜀汉名将关羽就是在这里诞生的。

三槐巷,相传周时,朝廷外种三槐九棘,公卿大夫分坐其下,左九棘,右九棘,面三槐为三公之位,后人以三槐比喻三公一类的高级官位。三槐巷意思就是云集德高望重的相府之地。

六门,昭明门(东城门)、千秋门(西城门)、永宁门(南寨门)、 化门(北中门)、长乐门(北东门)、未央门(北西门)。

值得一提的是,汉城地理位置是依山而建,南北地势落差较大。在建设汉城之前我们测量海拔落差时,惊奇发现,南北落差数字结果是 59 米,恰巧关公一生是 59 岁,这也许是表明了关公坎坷人生和作为三国群雄争锋时代叱咤风云,生前为将为侯,死后却被封为王、帝、神中之神的一种自然现象吧!