晋祠

晋祠是一座艺术殿堂,一处风景园林,一个中国历史文化博物院,是山西人的骄傲。晋祠所蕴含的内容太丰富,所承载的历史太沉重。既丰姿绰约,又步履蹒跚,既楚楚动人,又肃穆森严,每个去过的人心中都有一个不同的晋祠,每个去过晋祠人心中的晋祠都是那么鲜明逼真,难以替代。因而,尽管有许多文人墨客去过晋祠,写过晋祠,但都没有全面地对晋祠做过描述,蜻蜓点水,浅尝辄止,原因大约就在于此吧!

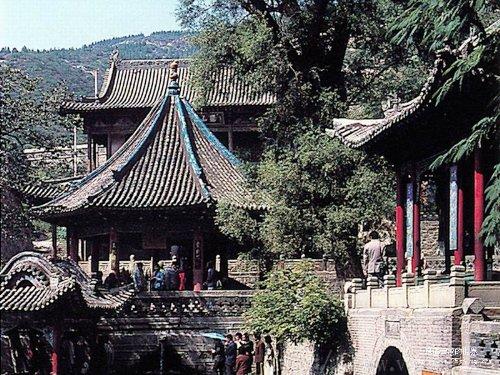

进入大门,像一般的祠堂一样,我首先看到的仍然是戏台,不同的是,这里的戏台建造的更加讲究,明代所建,初看,后台雕梁画栋,倒更像正面,绕过去,前台的雕饰更精致,像楼,像殿,像阁,额上高悬“水镜台”匾,“水镜台”三字写的苍劲流畅,是清代书法名家杨二酉的得意之作,与傅山所书“难老”、高应元所书“对越”并称晋祠书法三绝。

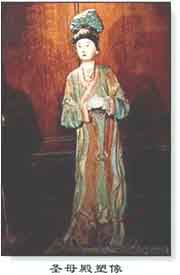

过会仙桥,再过站立着4个宋代铁人的金人台,是对越牌坊。“对越”二字出自《诗经·周颂》“对越在天”之句,“对”是报答,“越”是显扬,意思是报答、显扬周文王的功德。接下来是献殿,晋祠的献殿比一般祠堂的献殿高大精致,系金代建筑。献殿与正殿之间,就是著名的“鱼沼飞梁”,这桥号称是当代立交桥的原始雏形。晋祠的三绝我直到现在也弄不清究竟应该是哪三绝,梁衡说是圣母殿、木雕盘龙和鱼沼飞梁。吴伯萧说的是宋塑侍女、难老泉和齐年古柏。我想是不是两人总结的概念不一样,一个只是从建筑方面说,一个就晋祠整体而言。不管怎么说,圣母殿都是“三绝”之一。大殿宽七间,深六间,超过七间的大殿在一般民间祠堂中很少见,从这里就可看出晋祠是真正的帝王之祠。所有这些建筑物,沿中轴线布局,形成了一个祠堂的完整格局。

晋祠又叫唐叔虞祠,听名字就知道,这座祠堂是用来祭祀唐叔虞的。说起晋祠的历史,要从周成王“剪桐封弟”故事说起。凭着小孩子的一句戏言和史官的执著,周成王的弟弟叔虞做了诸侯。一句戏言,有了春秋五霸中的晋国,有了由晋国分出的韩、赵、魏,有了以后强盛的大唐帝国。

如今,晋祠的正殿叫圣母殿,高坐在神龛之上的神祉是圣母,叫邑姜,是唐叔虞的母亲,也是炎帝之后,姜子牙之女。谁也弄不清为什么母亲会替代儿子坐在神龛之上,也许,因戏言而得封的唐叔虞尊荣还不够,也许,母亲比儿子更能让人产生敬意。不论什么原因,总之,在晋祠中,唐叔虞已退居其次,只能和祠内众多的先贤一样,坐在为他专修的偏房里,充当配角了。

圣母殿是宋代天圣年间(1023年—1031年)建的,也就是说,在此之前,晋祠里祭祀的是唐叔虞,之后才是圣母,随着圣母的驾临,晋祠越来越园林化,一座座亭台轩榭,一尊尊彩塑石雕,再加上原来秀丽的山,清澈的水和古老的树,就越来越不像个祠堂了。

晋祠戏台

对越牌坊

随着导游小姐进入晋祠,与20年前相比,少了些神秘,多了些亲切,就像重逢的朋友,每处景物,都那么吸引人,都像洋溢着灿烂的微笑。有了导游的介绍,反倒失去了思考空间,不光脚步,连思绪也只能随着导游娓娓动听的话语转,给人一种匆匆忙忙的感觉。一上午下来,满脑子里都是流光溢彩的建筑,虬枝绿叶的古树,碧绿清澈的流水。

应该说,晋祠确实是一座祠堂,尽管已经被优美的景色、珍贵的文物冲淡了祠堂的色彩。祠堂应该有的,晋祠都有,别的祠堂没有的,晋祠也有。山门、牌坊、仪门、献殿、正殿、塑像、戏台,完全是祠堂的建筑形制,只是晋祠的建筑更加雄伟,更流光溢彩,耐人寻味。就连晋祠里的树,也分明比别的祠堂更有来头,晋祠的水,也分明比别的祠堂更清澈,更有品位。

晋祠又确实不像一座祠堂,晋祠的山水太秀丽了,晋祠的古碑太引人注目了,晋祠的那座著名的桥也太秀气了,就连大殿中那些宋代塑像也太生动了,所有这些,给人以强烈的世俗感,让晋祠缺少了祠堂该有的肃穆神圣感。像个雄伟的祠堂,又像个美丽的花园,这可能才是作为祠堂的晋祠的真正特点。梁衡所说的“在山,在树,在水”说得是晋祠的风景,与说庐山、黄山这种以自然风景见长的名胜没什么区别,并非祠堂。又翻了许多描写晋祠的诗文,发现都是这样,晋祠优美秀丽的风光,让文人们大都忘记了晋祠是个祠堂。

中国历史上著名的政治家唐太宗与晋祠有着割不断的联系。公元617年5月,在隋王朝风雨飘摇之际,太原留守李渊起兵反隋,副留守王威到晋祠以祈雨为名,诱杀李渊,反被其所杀。晋祠就成为李家父子的起兵之地,同年7月,李渊在晋祠誓师,起兵晋阳,一路南下,势如破竹,攻入长安,建立唐王朝。晋祠对大唐帝国的建立,有着标志性的意义。在李世民看来,晋祠的山富有帝王之气,“悬崖百丈,蔽日亏红,绝岭万丈,横天耸翠。”晋祠的水是那样的源远流长,如大唐的基业一样永世不绝,“日注不穷,类芳猷之无绝,年倾不溢,国上德之诫盈。”

谁也不会想到,文治武功的李世民竟也是一位功底深厚的书法家、文学家,大笔一挥,就为晋祠留下了一块镇祠之宝,立于晋祠贞观宝翰亭内的《晋祠之铭并序》,就是唐太宗的御制御书,这篇1203字的铭文,不光行文炫丽,而且书法“浑然天成,笔画结实爽利,无做作之态,实开八大山人之行楷书先河”,是不可多得书法珍品。

文人们的爱好显然与帝王不同,他们更喜欢的是晋祠的优美风景,他们千里迢迢来这里,不是朝拜谁,而是享受自然,寄情山水。先是诗酒风流的李白来了,面对秀山丽水,一句“时时出向城西曲,晋祠流水如碧玉”,为晋祠留下了永远的自豪。从此,晋祠的水便名扬天下,晋水难老泉,成了晋祠的品牌。白居易也来了,他感兴趣的不光是晋祠清澈见底的水,还有亭台轩榭、周柏、隋槐。“旧有潢污泊,今为白水塘,笙歌闻四面,楼阁在中央,春变烟波色,晴添树木光。龙泉信为美,莫忘午桥庄。”范仲淹、元好问、王廷筠、梅尧臣、于谦、文征明、傅山都来了,在这风景宜人的地方,他们或尽情吟咏,或挥毫泼墨,为晋祠留下了一篇篇华章。

晋祠北部,有座七贤祠,所谓七贤,就是曾经与晋水有关的七位古代贤人,除了颂扬过晋水的李白、白居易、范仲淹、欧阳修、于谦和王琼外,还有春秋时代的侠士豫让。在晋祠里设这样的祠堂,其实是借名人之名,为晋祠增光,不知道他们如果真的再来晋祠,面对人造出来的循环水,还会不会再发出那样由衷的赞叹?