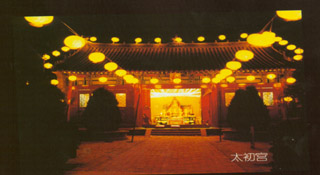

函谷关

初宫

据元大德四年,清顺治十年《重修太初宫》碑文记载:周昭王二十五年,关令伊喜望东方有紫气,知有异人通过,整日恭候,果见老子驾青牛薄畚自老而来,即迎邀留居,著《道德经》五千言以传于世。

提出了一个以道为核心的思想体系,具有丰富的朴素辩证法思想,堡存了许多古代天文、生产技术等方面的资料,还涉及军事和养生之道。意为先天一气浑 成者,名为“太初”后人即宅而观曰“太初宫”宋崇宁四年(公元前1105年),有甘露降真武殿后,乃敕修宇行廊,改为“太初宫”,嗣后历遭兵火,断简残碑几乎荡然……这些记载比较清楚地说明了“太初宫”的由来和变迁。为了纪念这件事,后人便在老子著经的地方修筑了太初宫,曾是一座道观。现址上的太初宫正殿保留有唐、元、明、清建筑构件。

太初宫为殿宇式古典建筑。殿脊和山墙檐边上塑有麒麟、狮、虎、鸡、狗等珍禽异兽,神形兼备。殿顶飞梁纵横,椽檩参差,虽然层架复杂,但却成规矩,殿宇宽阔,中无撑柱。史载,术初宫始建于西周。现存太初宫主殿建于唐以前,元、明、清各代均有修茸。庙院现存石碑两通,一通立于元大德四年,一通立于清顺治年间,上面都记载着老子骑青牛过函谷关的故事。

鸡鸣台

公元前1298年(周赫王十七年),据《史记·孟尝君传》载,秦昭王拜齐国田文(孟尝君)为相,因听信谗言,欲杀田文。孟尝君的门客用“狗盗”之术潜入皇宫,盗得已献于昭王的狐白裘,贿送给昭王宠妃幸姬,始得逃脱。孟尝君日夜兼程来到函谷头,关门已闭。按秦法鸡鸣方能开头。孟尝君的门客有能为鸡鸣者,引得关内金鸡齐唱,赚开关门,脱险出关。秦王追兵到函谷关,已不见田文踪影。此处即后人流传文鸡鸣赚关之地。现存遗址面积一千五百余平方米,地下有古代土层及建筑构件,地上亭台为公元一九八九年秋重建。一九九六年七月,函谷关镇投资七万元,修建鸡鸣狗盗演示厅,游客通过演示,预兆命运能否会象田文一样化险为夷,吉(鸡)祥如意。

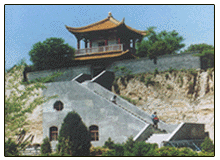

瞻紫楼

望气台,又叫瞻紫楼。传说是函谷关关令尹喜一日登高望远,观察天象之地,见东方有紫气浮关,满天云蒸霞蔚,奇丽壮观。尹喜“善内学星宿”,认为紫气升腾及祥瑞之兆,预示将有真人过关。未风,果见一皓首长髯老者骑青牛徐徐而来,原来是东周柱下史老子。“紫气东来”这一成语即源出于此。唐代大诗人杜甫《秋兰》诗中有“西望瑶池降王母,东来紫气满函关”之句,后人为纪念他,便将尹喜登高望远的土山起名为望气台。唐时在上面修建了3丈多高的“瞻紫楼”。此楼民国年间毁于兵火,现在所能看到的是近年修建的仿古建筑。

东门关楼

函谷关东门,位于函谷关古道东端、东城墙的中部,依弘农河而筑。原关楼在楚汉之争中,原关楼被项羽所焚,现在看到的是依据成都青阳宫汉墓中出土的砖雕上函谷关关楼的图案于1992年修建的复古建筑。关楼南北长71.2米,高21.5米,呈凹型,坐西向东,为双门双楼悬山顶式三层建筑,楼顶各饰丹凤一只,所以又叫“丹凤楼”。

战国箭库

位于函谷关东城门右侧城墙内,为一直径0.9米的竖井窑 穴式兵器仓库,经河南省考古研究 所认定,为战国时守关官 吏储藏兵器的箭库。内有 箭头是铜质的,箭杆是铁质的箭约 两立方米,已经锈在一起,不能分开。这一箭库的发现为确定古函 谷关的位置和研究战国时代的兵器提供了重要依据。

函谷碑林