九峰山·朱载地育·十二等程律

绘图/王伟宾

《混元三教九流图赞》碑拓片(局部)

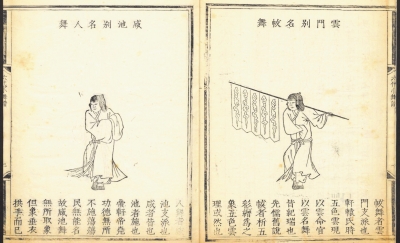

朱载堉编绘的《六代小舞谱》示意图(节选)

□河南日报记者赵慎珠

300多年前,意大利人克里斯多佛利发明了世界上第一架钢琴。鲜为人知的是,它的灵魂,却是由明代人朱载堉铸就的。

朱载堉不仅精通音乐、舞蹈学,还在数学、物理、天文、文学等诸多领域有杰出的建树,是一位“百科全书式的科学家”。在他的身上,艺术家的激情与科学家的冷静,构成了一个不可思议的、相依相存的和谐统一体。

夜阑人静之时,朱载堉常常会“散步中庭,仰窥玄象”,在他仰望浩瀚星空的那一刻,可曾想到,自己也是世界文化史众多星座中的一颗耀眼巨星?

◎少年感受世态炎凉

朱载堉出身皇族,是明太祖朱元璋九世孙,郑藩第六代世子。4岁时,他被世宗皇帝赐名“载堉”,10岁时,被册封为郑世子,他的父亲朱厚烷是郑王,封地在怀庆府(今沁阳市),朱载堉被称为“小郑王”。

不料,养尊处优的生活突然间发生了重大变故。

嘉靖二十九年(公元1550年)九月的一天,一道圣旨将朱厚烷打入大牢。原来,皇帝崇信道教,奢侈至极,朱厚烷给皇帝写了多封劝谏的信,皇帝看得心生厌恶。同族人趁机落井下石,诬告朱厚烷有叛逆之举。皇帝随后“降郑王朱厚烷为庶人”,朱厚烷被削去爵位,圈禁高墙。

父亲的非罪而囚,深深刺痛了朱载堉的心,这位年仅15岁的少年,在王府外盖了一个小土屋,“席蒿独处”,过起了苦行僧一般的生活。朱载堉说,他的父亲何时被释放,他何时才回到王府中。

关上土屋的房门,朱载堉刻苦攻读,10年后,他完成了在音乐学上的处女作《瑟谱》,在书序中,他自称“狂生”、署名“山阳酒狂仙客”。

幽居土屋,醉心读书,是朱载堉的一种精神寄托方式。前途未卜,祸福难料,朱载堉就去登封少林寺,向小山宗师和僧人松谷学习佛学,祈以滋润心灵。那时,他写下《金刚心经注》,并在少林寺撰绘《混元三教九流图赞》碑。

这一碑刻至今保存在少林寺。仔细看它,图的正面是一人;掩左半,右半是一侧面人像;掩右半,左半是一侧面人像。朱载堉用漫画的形式将释、道、儒三家合为一体,妙不可言,这幅图被称为“中国漫画之鼻祖”。

独处的日子里,朱载堉倍感世态炎凉,承受的折磨和苦难可想而知,他运用当时的民歌形式,创作曲词,留存下一册肺腑之言《醒世词》,共73首。

400多年后,《醒世词》中的21首由中央文学研究所研究员路工收入《明代歌曲选》。路工考证,《醒世词》深得人心,在河南、山西一带广为流传。

◎十二等程律开创新纪元

沁阳市城区北寺大街中段,一片整齐排列的民居。一条小巷的尽头,隐藏着一座坐北朝南、闹中取静的小四合院。1100多平方米的院落里,28间房舍对称布局,五脊六兽、灰筒板瓦装饰屋顶,木雕门窗,青砖铺地。

朱载堉的半身塑像,静静伫立在院子的中央,他目光笃定,望向远方。

这个院落是明代郑藩王乐府的遗址,如今被辟为朱载堉纪念馆。纪念馆负责人梁丽红介绍,这个乐府当年是朱载堉和父亲研习乐律的地方。

院落里正播放着朱载堉作曲的《豆叶黄》,曲调明快,清新流畅,极富田园风格。

隆庆元年(公元1567年)四月,朱厚烷复爵返国,独居17年的朱载堉再次回归王府。

朱载堉在《进律书奏疏》中说,父亲喜好音律,在音乐上耳提面命,使他收获颇丰,进步飞快。父亲写有《操缦谱稿》,儿子写下《琴瑟》《操缦》《旋宫》等曲谱,都被录入父子合作的皇皇巨著《乐律全书》之中。

中科院科学史研究所研究员戴念祖,在接受记者电话采访时说:朱厚烷可能初步发现了数学调律法,而朱载堉则以当时最新式的计算工具——算盘,做了大量的数学计算,以论证并完善其父的发现。他自制1134颗珠子的八十一档双排大算盘,以珠算的方法进行开方,精确到了小数点后面的24位。

朱载堉巧妙运用等比级数,构建出等程律,找到了可以旋宫转调的数理方法,即十二等程律的调律方法,有人称之为十二平均律,朱载堉称它为“新法密率”。

万历九年(公元1581年)正月,朱载堉写成专门阐述十二等程律理论的著作《律吕精义》和《律历融通》,记录下这一项划时代的成果。

英国科学技术史专家、《中国科学技术史》的作者李约瑟博士说过:“我知道中国人以极高的准确性调谐他们的琴。他们只要将第一音的弦长除以√2 ̄,就得到第二音的弦长,然后再除以√2 ̄,就得到第三音的弦长,依次类推13次,就得到了一个完全八度。”

近代著名文学家、语言学家、教育家刘半农在《十二等律的发明者朱载堉》一文中,自豪地写道:“唯有明朝末年朱载堉先生发明的十二等律,是一做就做到登峰造极地步的大发明,直到现在谁也不能推翻它、动摇它,他的发明至少可以比得上贝尔的电话和爱迪生的留声机。”

戴念祖说:“钢琴是欧洲文明的产物,十二等程律就是它的灵魂,没有后者就没有前者。有了十二等程律,才有现代的音乐舞台,许多键盘乐器就是用它来调律的。迄今,我们仍在享用他几百年前的贡献。”

◎“布衣王子”醉心科研

朱载堉生活的时代,上至天子、阉党,下至地方官吏,都在极尽所能地搜刮民脂民膏。朱载堉出淤泥而不染,即使在强大的皇宗王族势力的迫害下,依然是一个正直的人。朱厚烷去世后,朱载堉七次上书,让出王位,成为明朝藩王世子中唯一一个主动提出让位的人,得到了“让国高风”的褒奖。

他抛弃所有的财产,搬到沁阳城东北的九峰山上,过起与世无争的清贫日子,被百姓称为“布衣王子”。

天上有他昼夜揣摩的世界,地下有他探究不尽的文化宝藏。通过多年的观测和计算,他创立了一个计算公式,用于算出一年的精确天数。当代专家发现,用朱载堉的计算公式测算的结果,与现代仪器测量结果的误差,仅在17秒到21秒之间。

朱载堉曾向朝廷进献历书,引发了一场关于修订历法的争论。明朝廷关于历法的争吵引起传教士利玛窦的关注,也由此引来更多的西方传教士。最终,朝廷礼部决定,由中、西人士合作翻译西方天算书籍,首次拉开了中西合作、研磨天算的序幕。

在我国古代,音乐和舞蹈往往被相提并论。朱载堉把音乐和舞蹈分成两个学科,在世界上最早提出了“舞学”概念,为舞学制定大纲,并编写、绘制出大量的舞谱。他编创的“天下太平”字舞谱,被认为是大型团体操的源头。

朱载堉著述颇丰,戴念祖考证,如果将《乐律全书》作为一部著作而论的话,朱载堉的著作共有14部,现存7部,散佚7部。

万历三十九年(公元1611年)四月,76岁的朱载堉去世,葬在沁阳九峰山下。他立下遗嘱:墓前,只立三尺以下的无字碑。

13年后,天启四年(公元1624年),朱载堉的次子翊钛,到孟津拜访好友、时任翰林院检讨的王铎,请他为父亲撰写《神道碑》。王铎欣然命笔,撰文并书丹,洋洋洒洒1777字,浸透了对逝者的崇敬之情。王铎把碑文收入到了《拟山园选集》中。

《郑端清世子赐葬神道碑》刻而未立,之后存放在九峰山下的九峰寺内。

不幸的是,1938年,侵华日军焚烧九峰寺,《神道碑》炸裂,残片埋在了地下。上世纪80年代,沁阳市发掘出土该碑残片343块,其中最大的一块,高116厘米,宽109厘米,厚43厘米,是碑身的中下段,如今被陈列在郑藩乐府旧址(即朱载堉纪念馆)内。

黑灰色的残碑上,十余行字清晰可辨,笔力苍劲,飘逸洒脱。经专家考证,它是迄今发现的王铎最早的书法作品。

◎音律的种子要发芽

夕阳西下,沁阳市东北山王庄镇张坡村东,辛勤的村民还在劳作,他们身旁高大的围墙里,一片空寂,这就是朱载堉的长眠之地。

墓园占地6000多平方米,墓冢遍是野草,冢两旁,玉米长势正旺。

据介绍,朱载堉的墓冢在解放后的土地改革中,被夷为平地。1986年,沁阳市人民政府对墓地进行整修,加封墓冢。

重建的墓园,少有人来。死后的朱载堉,一如他生前的际遇,寂寞才是主旋律。

万历三十四年(公元1606年)七月,71岁的朱载堉将自己的学术成果献给了朝廷。这些足以产生重大科技生产力的成果却被束之高阁,尘封在王宫殿堂里。

1615年前后,一个偶然的机会,法国传教士金尼阁路过当时的怀庆府,看到朱载堉的《乐律全书》,他欣喜若狂。十二等程律的种子,就这样漂洋过海,在欧洲开花结果了。

200多年后的1863年,德国伟大的科学家、音乐理论家赫姆霍兹,在他的惊世之作《论音感》一书中写道:“在中国人中,据说有一个王子叫载堉的,他在保守派音乐家的反对声浪中,倡导七声音阶。把八度分成十二个半音以及变调的方法,就是这个有天才和科技的国家发明的。”

李约瑟评价:“朱载堉虽然远离欧洲,却是一位文艺复兴时代的人。他的著作在欧洲曾经得到很高的评价,他的理论在他自己的国家却很少付诸实践,这真是不可思议的讽刺。”

夏日的郑藩王乐府旧址,树影婆娑,乐声悠扬。看着眼前陈列的弦准、律管和八十一档大算盘,仿佛望到了在明朝末年那个闭塞的年代里,一位王子孤独而孜孜求索的身影。