荆山见证蒙汉情深

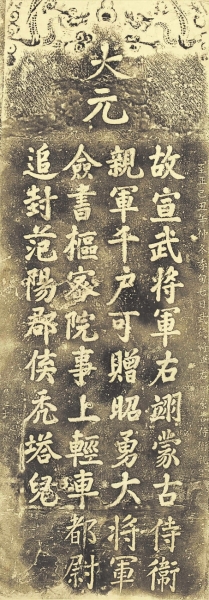

元代墓碑正面拓片

绘图/王伟宾

马秃塔儿墓冢

□本报记者赵慎珠张建新

平顶山市湛河区东南部的沙河之滨,有一座绿意盎然的圆形小山丘,名叫荆山。在荆山南坡,绿树丛中,有一个与山同名的村落——荆山村。

那里的村民日出而作,日落而息,和周边村庄的人们没什么两样。如果不是荆山顶部那座元代贵族墓冢,谁都无法将眼前淳朴的村民,同蒙古族联系在一起。

他们是成吉思汗的后裔,却生活在中原腹地,早已适应了中原的劳作方式和生活习俗;他们是地地道道的蒙古族,却并不懂得本民族的语言和文字。他们念念不忘的故乡有两个,一个在河南中南部的平原地带,一个在广袤的蒙古草原。

700年岁月匆匆,他们在河南生根繁衍,和当地百姓通婚交融,血脉相连。

◎独特习俗

7月4日,荆山村。已近小暑,烈日炎炎,蝉鸣不绝,村子街巷少有行人。

68岁的村党支部书记、蒙古族人马德强,正在家里以民族习俗招待远方来的客人。

宴席上,马德强把满杯酒双手敬到客人面前,然后将戴着一枚银戒指的右手无名指,浸入酒杯,蘸酒后,弹地、弹天、弹向客人,再把无名指点在自己和被敬者的额头上,双手合掌,表达祝福。客人也重复一次相同的动作,将酒一饮而尽。

这个风俗的形成有多种说法。其中之一,相传源于成吉思汗父亲也速该的一段经历。蒙古乞颜部首领也速该在一次归途中,参加塔塔尔人的宴会,被人趁机在酒中下了毒。也速该中毒临死前,嘱咐儿子成吉思汗不忘报仇,也交待儿子不能没有防人之心。

成吉思汗完成了父亲的嘱托,也让后代养成了独特的饮酒习惯,他们戴上一枚银戒指,是为了验毒,提醒自己时刻处于戒备状态。

时刻处于戒备状态的习俗,还有蒙古族的“秘葬”。《蒙古秘史》一书记载,蒙古族葬礼简单,刳木为棺,墓地保密,埋入地下,不起坟冢,不设标记。

元末明初学者叶子奇,在《草木子》一书中记录,元朝皇帝下葬时,通常会掘出一道深沟埋葬死者,然后驱使千万马匹,踏平原地,杀骆驼以血祭奠,再派千名骑兵守护,等到第二年春草繁盛,葬地和周边的草地融为一体时,才撤帐离开。

公元1245年出使蒙古的意大利罗马教廷使节普兰诺·加宾尼,在他的《出使蒙古记》一书中,也有过相似的描述:“他们秘密地到空旷地方去,在那里他们把草和地上的一切东西移开,挖一个大坑,在这个坑的边缘,他们挖一个地下墓穴。放入死者后,他们把墓穴前面的大坑填平,把草仍然覆盖在上面,恢复原来的样子。”

蒙古族秘葬后,地面了无痕迹,连成吉思汗究竟下葬在何处,也成了历史之谜。虽然有无数人去苦苦探寻,还是无功而返。元代15位皇帝陵墓和贵族墓址的具体地点,同样鲜为人知。

正因为如此,留存在荆山之上的那座元代贵族马秃塔儿墓,成为全国较为少见、中原地区保存最完整、规模最大的蒙古族墓葬之一。

◎迁徙中原

或许,那是一个冬日的黄昏,古道之上,胡琴幽幽,10多辆马车缓缓而行,荡起一路风尘。

车队的主人,是年过五旬的马秃塔儿。按照13世纪波斯历史学家志费尼在《世界征服史》一书中的考证,马秃塔儿是成吉思汗的五世孙,在忽必烈问鼎中原建立帝国时,立下过赫赫战功。他深受倚重,被任命为蒙古侍卫亲军千户,正三品昭勇大将军,守卫大都(今北京)。

元成宗执政后,马秃塔儿的身体每况愈下,他厌倦了宫廷争斗,无心为官,便上书辞官,获准后解甲归田。那时,他的眷属都在范阳(今河北定兴县),离京城太近,容易受到反元起义的威胁。他的两个弟弟西汗杰儿、宣帖木儿相继在南阳任职,都居住在昆阳(今叶县),他想和他们团聚,就带着20多口家眷,举家南迁,定居在昆阳北的荆山脚下。

与其他执政中原的蒙古贵族不同,马秃塔儿十分重视与当地汉族居民保持良好的关系,坚决反对蒙古族人欺负汉人。

周作人在《谈龙集·序言》一文中,引用《越谚》卷上的一首元初歌谣,反映蒙古贵族强行占有汉人初夜权的野蛮之事。马秃塔儿规定,汉族人新婚,由汉族人闹房三日,夜不熄灯,禁止蒙古族人的侵扰。

清康熙《叶县志·山川》记载,大元至元丁亥年(公元1287年),叶境大旱,禾苗干枯,百姓焦急。马秃塔儿带着随从,徒步到荆山以南的河山上,祈雨建庙,旱情很快缓解。此后每逢干旱,他都前往祈祷,据称多次应验,一时传为美谈。清同治《叶县志·山川》也记载山上的白龙井与白龙庙的故事,“白龙井,遇旱祷雨,常得甘霖,井侧有庙,元范阳侯秃塔儿所建也。”

元大德(公元1297年—1307年)末年,马秃塔儿病逝在荆山的家中。至正九年(公元1349年),他被追封为“范阳郡侯”,朝廷按照汉人习俗,派五品官员督建墓石、神道碑、翁仲(石人)、华表等,赐进士杨德民书写碑文。

记者出荆山村北,步行数十米,就到达了荆山山顶。只见高岗之上,墓冢累累,参差错落,荒草萋萋,拇指一般粗的荆条盘根错节,墓群里布满元、明、清三代的墓碑和石刻。其中最大的一座墓冢中,长眠着马秃塔儿,墓向为西北—东南,冢呈圆形,穹隆顶。墓前的三通碑,分别是元至正年间、清乾隆年间和上世纪80年代所立。

元代墓碑正面,四列竖排大字:“大元,故宣武将军,右翊蒙古侍卫亲军千户,可赠昭勇大将军,佥书枢密院事,上轻车都尉,追封范阳郡侯,秃塔儿。”墓碑背面文:“正南至正顶坟茔四百四十步,松柏千百株有余。”

墓前两根华表石柱,是清乾隆年间复制的,每柱顶有一尊石狮,刻有对联:“凤落金梧,五里荆山埋玉树;鹤归瑶岛,千年华表集仙灵。”

马秃塔儿在此,他的后辈族人先后来“陪伴”,逐渐形成一个40余亩的家族墓群。

广西师范大学杨匡和博士考证说,马秃塔儿的墓地距离故居大约是440步,碑文透露出的主要信息,是一系列元代职官名称、碑主、碑文书写者、督修官、立碑时间和一些历史事件。20世纪80年代以来,不少学者从民族来源角度、民俗学角度、人物传记角度,对荆山村的马氏蒙古族展开研究,他们所征引的、最重要的碑刻历史文献,就是马秃塔儿墓地的几通碑文。

◎蒙汉交融

记者在荆山村走访,偶尔能看到高颧骨、浓眉阔脸、带有蒙古族人相貌特征的村民,一些人家里,悬挂着成吉思汗画像。问他们是否知道自己的民族特征,村民笑了,多少有些茫然。

一本厚厚的《马氏家乘》,记载了马秃塔儿之后,马氏家族人丁繁衍的故事。国家图书馆地方志家谱文献中心给这本书有过评价:“是蒙古族落居中原、繁衍生息的宝贵资料。”

作为整理人之一,马德强翻看家谱,细说从前。

元朝末年,烽烟四起,洪武元年(公元1368年),朱元璋手下大将徐达攻克通州城,攻占元大都,元代随之覆灭。

中原大地的汉族人一片沸腾,蒙古族的马秃塔儿五六世孙,深感大难临头,他们在当地村民的帮助下,掩碑逃离,躲过险关。

马秃塔儿的子孙,以先祖所在的蒙古部落“哈麻(音)赤”部落中的“麻”(音)为姓,给自己改姓为“马”。

终究是故土难离。明成祖朱棣时期,民族矛盾日渐缓和,原来四处隐匿的马秃塔儿七世孙,开始公开身份,回迁荆山村,为祖先修坟立碑,与汉族通婚,重建家园。

汉族人教他们开荒种地、纺线织布、修房盖屋;他们教汉人骑马、摔跤、射箭。马氏后裔习武修文,礼教传家,培养出几位当地有名的大儒。在马秃塔儿的墓地,有两通清代石碑,镌刻着清乾隆皇帝诰封马氏后人马盛麟、马周的圣旨。

《叶县志》记载,清代沙河多次改道,荆山村隔壁的胡庄村,因为地势较低,数次被淹,村民在马氏族人的帮助下,到荆山上躲避洪水,洪水过后,马氏族人捐出粮食衣物,帮助他们渡过难关。

平顶山湛河区委宣传部长张德民介绍,新中国成立后,荆山村与附近的胡庄村、卫寨村合为一个荆山行政村。官方统计表明,荆山村蒙古族人口,从上世纪50年代的400多人,增加到现在的1300多人。

1995年,著名蒙古族演员斯琴高娃来平顶山参加全国第二届曲艺节。其间,她来到马秃塔儿墓前祭拜,她一点点擦拭墓冢穹顶的尘埃,潸然泪下。

河南省社科院研究员任崇岳在《中原移民史研究中的几个问题》一文中提到,元代政令统一,尤其是四通八达的驿站,把山水迢迢、素无来往的各族百姓联系到了一起,那时迁入中原的蒙古、畏兀儿、回回等少数民族,至少在30万人左右。他们通过更改姓氏、通婚的方式,与汉民族融合,并逐渐改变生活习惯,认同儒家文化,最终形成了中原地区民族融合的繁盛局面。

时光悠悠,世事变迁。生活在中原腹地荆山村的蒙古族同胞,在中原文化的滋养下,早已与当地人融为一体,成为民族大团结的一个缩影。1987年,荆山村被河南省人民政府评为民族团结进步模范集体。

今天的荆山村,家家院落干净整洁,房前屋后树影婆娑,逐水草而居的马背生活,早已成为遥远的记忆,他们耕读传家,春种秋收,看炊烟袅袅,听鸡鸣犬吠,一粥一饭,祥和安乐。