荥阳之战硝烟尽 烈士纪信留美名

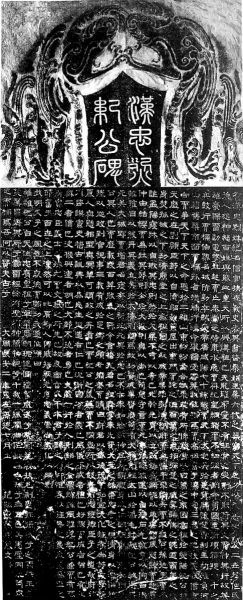

汉忠烈纪公碑拓片

汉忠烈纪公碑

纪信墓墓室

郑州城隍庙

□河南日报记者赵慎珠

西汉开国皇帝、汉高祖刘邦的性命,是一位名叫纪信的将军舍身换来的。或许,在那样一个关键的时刻,一个人的作用和力量,可以改变历史的走向。

刘邦后来统一全国,建立汉王朝。建朝的第二年,他把纪信的故居从阆中县分出,御赐县名为“安汉”。

纪信忠勇果敢,感动了世人。据称全国有10多处纪信的衣冠冢和遗物冢,20多座关于纪信的祠堂、庙宇,30余处供奉纪信的城隍庙。

古荥镇内的纪信墓,墓冢高隆,绿树环绕,碧草青青,静谧庄严,纪信离世2000多年了,仍有无数人前来拜谒,杯酒祭奠,他并不寂寞。

◎忠勇代死勇士

史籍中,纪信的第一次出场,是在著名的“鸿门宴”上。那时,他只是刘邦身边的一个将军。

公元前207年12月的一个早晨,刘邦带着100多人马来到鸿门,赴项王之宴,会见项羽。宴会中间,项羽谋士范增几次设计欲杀刘邦,被刘邦的谋士张良一一化解。刘邦看情景不妙,留下车辆和随从人马,趁机独自骑马脱身,然后和樊哙、夏侯婴、靳强、纪信四个人,拿着剑和盾牌徒步逃跑,从郦山脚下,取道芷阳,抄小路回到了军营里。

纪信的第二次出场,是在“楚汉荥阳之战”中。

汉三年(公元前204年)4月,刘邦屯兵荥阳(今郑州古荥镇荥阳故城),项羽率兵围攻,汉军粮草告罄,危在旦夕。

危难之时,纪信挺身而出,为刘邦献计,请求假扮汉王,诈降项羽,让刘邦带兵逃离荥阳城。

那个夜色沉沉的晚上,2000多名女兵手拿武器、身披铠甲,由纪信带着,从荥阳东门鱼贯而出。纪信坐在刘邦那顶黄色棚顶的车上,高喊着:“城中粮食没有了,汉王投降!”

楚兵信以为真,欣喜若狂,高呼着从四面八方涌到东门来观望。

混乱之中,刘邦命御史大夫周苛、枞公守荥阳,自己带着数十骑,从西门突围出去,逃到了另一个据点成皋(今荥阳汜水)。

项羽一见纪信就问他:“汉王在哪里?”纪信回答:“汉王已经走远了。”

项羽大怒,下令将士齐集火炬,焚毁龙车,活活烧死了纪信。

这件事情,记录在司马迁撰写的《史记·项羽本纪》《史记·高祖本纪》、班固撰写的《汉书·高帝纪》和司马光编纂的《资治通鉴》等古籍中。

有人说,如果没有纪信的舍身救主,英勇赴死,刘邦恐怕很难逃脱,楚汉战争也许会是另外一种结局。

在纪信的同辈中,他不如张良、陈平之显赫,也不如韩信、樊哙之威名,甚至在刘邦后来的“功臣表”中,也没有纪信的位置。

纪信生于何时,并无记载,原籍在哪里,史无定论。宋代《纪信将军碑》写他是四川西充人,清代《甘肃通志》说是陇西成纪(今甘肃天水)人,《山西通志》说是赵城(今山西洪洞)人,《湖光通志》又说是湖南澧州(今湖南澧县)人。

但纪信的忠烈,却广为流传。《明一统志》载:“纪信墓在秦州(今天水)北门,墓侧有庙”,清代《山东通志·济南府》有:“汉纪信墓在县西北四十里”,清代《畿辅通志·正定府》说:“纪信墓在晋州东百五十步”,《畿辅通志·房山县》说:“韩村饶阳县黑山寺已有纪信墓”。

纪信的真墓到底在何处,是何人于何时而建,众说纷纭。

◎揭开墓冢谜团

东汉蔡邕在《述征赋》中写过:“过汉祖之所隘兮,吊纪信于荥阳。”按照时间来推断,纪信墓最迟建在东汉以前,位置在荥阳城外。

北魏郦道元的《水经注》中说:“信冢在城(荥阳县故城)西北三里”,纪信墓应该在荥阳故城西门外。

雨后初晴,夏日和风,出郑州市西北,去古荥镇南,拜谒纪信庙。

一条小路通向纪公庙村南部,一处汉阙式山门巍峨醒目,门首牌匾是著名古建筑学家罗哲文题写的“纪公庙”,两边墙上镶嵌着“忠贯日月,德配山河”八个字。

穿过庙院内复建的大殿,就是纪信墓。陵墓周围,数百棵树木比肩而立。时近正午,一缕缕阳光透过树叶间细细密密的缝隙,洒落一地光影。

墓冢高约9米,周长约120米,经过了2000多年的风雨剥蚀、水土流失,看上去依然很有气势。工作人员说,上世纪70年代,墓陵外观似一个馒头形的小山丘,高度大约有11米左右,基部周长140多米。这样规模的封土堆,和考古发掘的汉穆王、燕王墓、汝阴侯一类的土冢相差无几。

按照《汉律》的规定:“列侯坟高四丈,关内侯以下至庶人各有差。”这个墓的土冢和所记列侯规格非常相近。纪信是代替汉王去赴死,其地位相当于王者,后人建造的纪信墓,很可能是王者规格的墓葬。

而隐藏在墓冢下的秘密,是1980年5月郑州博物馆的一次考古发掘才被发现。

当年考古队的负责人,76岁的于晓兴回忆,那时地面的土冢非常高大,是用红黏土和黄土掺和后夯筑而成的,土质胶黏,夯层较薄,杵夯窝又很密集,所以墓冢巍然耸立。

为了发掘墓室,他们最初的计划是挖掉墓冢、封土的四分之一部分,但那时现场的人太多,一下子就把墓冢的西半部分全部掘开了。他注意到,墓冢西边有一个很大的水坑,封土顺势都倒在了坑里。继续深探才知道,2米多深的地方有砖!

再向下挖,他们发现了一条平铺的空心砖通道,顺着这条通道,按照正确的打开方式,一个完整的地下墓室,慢慢显露了出来。

于晓兴说,顶部的空心砖断裂塌陷,墓室内满是淤泥,墓室的各壁已经被压毁,但是结构比较清楚,主要由墓道、前厅、主墓室、后墓室、墓廊和密室构成。墓室宽4.5米,高1.15米,东西长8.9米,墓道与墓室基本同宽,整个墓室用小砖和空心砖混合垒砌而成。

墓室多次被盗扰,封门砖被打碎,墓底砖被翻动,可见盗墓有多么彻底。

墓内已经看不出来随葬器品最初的组合和墓制,残存的文物中,有铜器、铁器、玉器、陶器和成套的鎏金车马饰,这些绝非是一般的官僚所能拥有的。

遗物中有铜镞和铁剑等兵器,比较符合纪信武将的身份。墓室内棺木糟朽,未见遗骨。根据出土的龟钮铜印、五铢钱、空心画像砖的形制纹饰,专家推测,它应当是建于西汉中期的衣冠冢。

专家断定,古荥镇的纪信墓,是年代最早、规模最大、最为可信的纪信墓。

1980年12月,考古队整饬墓冢,在东面开辟通道,顺着墓道方向修出一个斜洞供人出入,门外又增加了一个砖砌的仿汉阙式宫门。

眼前的宫门,坐西向东,分左、右两阙,跟随着郑州市博物馆陈列部主任汤威,顺台阶而下,深入到2.65米处的墓室中,顿觉寒气逼人。

借着一缕微弱的灯光,空心砖上的锯齿边纹、柿蒂纹等几何图案,清晰可辨,纹理清晰,构图细腻。墓室的北端还有个拐洞,密室上有“右上三司”和“右司”的文字,墓室布局规则,小有规模。

◎敬仰历久弥深

中国历史上有无数个名人,但很少有人像纪信这样引起人们长久不衰的怀念。

隋代,在纪信墓前建起了纪信庙。唐麟德二年(公元665年),高宗李治祭祀纪信庙,封他为“骠骑大将军”。

纪信的纪念活动,在唐代非常盛行,纪信墓西侧的一通唐碑,记录下了当时社会的主流评价。

碑高3.02米,宽1.09米,碑身与碑首为一体,碑首雕刻着6条蟠龙,题写“汉忠烈纪公碑”额名,碑身篆刻八分体隶书,共23行,901字,详细记述了纪信为救刘邦而遭项羽火焚的经过。唐碑是长安二年(公元702年),荥阳县令孔祖舜请礼部侍郎卢藏用撰文。

1300多年前的石碑,因为表面风化而有些字迹模糊,但是细细读来,仍然会被激扬的文辞所感染。纪信舍身替死,汉世对他没有封赠,史书也没有立传,很多人为他鸣不平。武则天时期以文辞才学著称的卢藏用撰写的这通碑,歌颂纪信以身殉节的忠烈,主题鲜明,资料翔实,被人称道。

尤其难得的是,碑文是卢藏用撰文并书丹。南宋姜夔在《续书谱》中称赞卢的书法:“润露妍花,凝烟修竹”,卢藏用存世的书迹并不多见,这通碑由此被历代金石学家、书法家和史学家们所推崇。清代王昶在《金石萃编》中提到它:“初唐之碑所此完善者亦不多得。”

纪信是历史上的英雄,文学作品中的主角,历代的王侯将相,也能从他的身上找到历史与现实的结合点。

宋景德年间,真宗封纪信为“太尉”,扩大纪信庙;明正统年间,英宗朱祁镇诏封纪信为“荥泽侯”;明嘉靖十八年(公元1539年)世宗朱厚熜经过古荥,命令礼部撰文、立碑,祭祀纪信。

1941年5月,国民党元老于右任等人来到纪信墓祭拜,于右任挥毫题诗:广武山前野草春,将军殉国此焚身,刘兴项仆成陈迹,独有忠臣庙貌新。

这首诗作,被刻成石,留存至今。碑刻上,于右任的书法刚劲挺拔,洒脱俊秀,常有人来临摹。

忠臣义士永远被铭记,后世对纪信顶礼膜拜,更增添了神圣色彩。就连距离纪信庙19公里处的郑州城隍庙,供奉的也是纪信。

城隍,是传说中主管某一城市的“神”,俗称“城隍爷”,多由已故的忠臣良将来担任。学者考证,城隍祭祀,由来已久,明代最为兴盛。朱元璋追封纪信为“忠烈侯”和“忠烈将军”,在敕封天下城隍时,把纪信封为郑州、天水等多个地方的城隍。纪信是当之无愧的城隍鼻祖。

500多年来,郑州城隍庙香烟袅袅,从未间断,人们朝拜纪信,是对英雄的敬仰,更是对和平的追求和盛世的期盼。

夏日,郑州城隍庙内浓荫蔽日,大殿前丝竹轻扬,钟磬和鸣,如若纪信天上有知,他的英灵一定会同生前一样忠勇坚毅,护佑一方百姓安康。

插图/王伟宾摄影/赵慎珠王羿