古村气象大 红色记忆深

绘图/王伟宾摄影/赵慎珠

□河南日报记者 赵慎珠

渑池县段村乡赵沟村,隐于崤山深处,四面环山,植被茂密,峰奇石怪,涧幽谷深。北宋时,欧阳修的学生、渑池县令徐无党记载:“有野人十余家……问其人之姓氏与其年几许,皆不能道也。又问今何年,云亦不能知也。”徐无党眼中的这个小村落,如同世外桃源一般,神秘莫测。

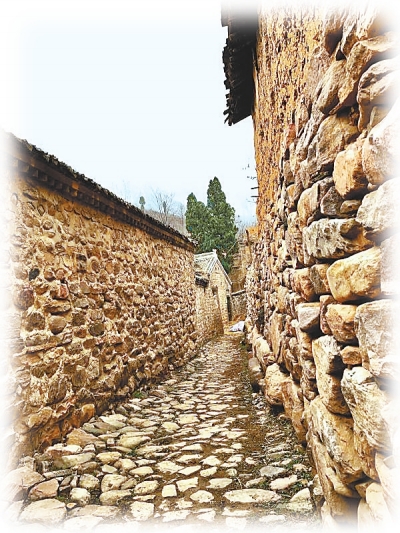

也许是山远地偏,人迹罕至,900多年后的今天,小村落古朴依然,石巷、石板路蜿蜒迂回,石屋、石墙顺势而建,石碾、石磨、石臼错落有致,古庙、古祠、古宅朴素无华。岁月,在这里走得很慢。

◎深山藏古村

阳春三月,赵沟古村。

山间小雨,说来就来,一滴一滴,打在一片片青瓦上,打在青石板的小路上。古村润泽起来了。

青石小路,在村子交错蜿蜒,油润光滑,密密实实。路边的野草,湿漉漉,毛茸茸,让石路写满了生机。路旁,散布着大大小小的院落,石头房屋,层层堆砌,这些修建于明清时的院落,一派古意盎然。

屋后层层梯田,麦苗青葱,黄色的连翘花、油菜花点缀山间,远处山峰耸立,白云环绕,正是一幅田园山水画。

赵沟古村距离渑池县城46公里,东与新安县的青要山搭界,周围有鹰嘴山、笔架山、书山、老君山,群山环抱。有小龙门之称的渑池石门沟口,两山对峙,刀削斧劈,有一夫当关万夫莫开之势。中有流水,四季不绝。两山之间仅二三十米,其中一条山路,是通往赵沟村的唯一通道。

青石小路不见尽头,山间石屋星星点点,古村如同迷宫,似乎每走一处,都有一个故事,每个老物件,都有神秘的来历和不凡的身份。

北宋时,渑池县令徐无党,听说这里“人迹之不可到”,非常好奇,带人来探秘,写了一篇《小龙门记》。按照他的记录,山涧中有一条小路,“两岸皆石壁峭立”,“行约五十里”,地势陡峭,水流湍急,怪石嶙峋,又前行一段,看到了桑树、枣树和几户人家。他想追根溯源,追问小村落的来历,人们却什么也说不清楚。他给小村落写了篇游记,以示纪念,还把文章刻成碑,藏在洞穴里,给后来的造访者们一个“交代”。

究竟是什么样的人成就了这一片古村落?村人的《赵氏族谱》中记载,宋代,赵氏先人躲避战乱,从山西垣曲县的陈村,拖儿带女逃到人迹罕至的深山中,偶遇一处平坦地势,便安顿下来,落户生根。

赵沟村留存的明清建筑,有模有样,赵氏祠堂和观音堂,也是今天村民生活中的一幕场景。

祠堂坐北朝南,面阔三间,一门两窗,两侧砖雕宫灯精致,前檐下砖雕花卉形象,两廊柱下各有一个鼓形柱础。祠堂上房前廊的东山墙上,一块青石碑刻,记录小村原名叫石家庄,有了赵氏人家在此定居,才改名为赵沟。

观音堂依山而建,前后二殿都是砖木结构。前殿五架檩,木雕装饰,龙首、鹅、鱼和鸽子的形象清晰可辨。保存完整的观音堂,对研究豫西地区清代祠堂建筑,提供了重要资料。

◎战争烽火起

小雨初歇,满目清新,沿青石小路,行走在十多个明清老院落,触摸历史。

在古村的中间位置,一处规模较大的四合院悠然静立。院落坐北朝南,临河而建,东、西厢房相对而立,庭院方正,屋宇坚固齐整。赵沟村支书赵明福说,院子的主人是明代的赵丛,县志记载他担任过陕西洋县的知县。据当地老人们说,这个院落先后走出了三位知县、一位县参议和一位国民革命军师长,他的后代中,有59人从事教育事业。

主院落向北,有一处并不起眼、低矮的砖砌小院落,跨过窄窄的院门,走过一段小过道,又暗藏一个小院。赵明福说,这个隐蔽的小院,是解放战争时中共渑池县委副书记刘冰的故居。解放后,刘冰曾先后任清华大学党委第一副书记、兰州大学党委书记兼校长、甘肃省委副书记、全国人大教科文卫副主任等职务。

地形复杂、地势险要的赵沟村,70年前见证了解放战争的烽火。

渑池县史志办副主任上官丛蓉讲解,1947年10月,中共渑池县委、县人民民主政府为了保存革命实力,依托山区有力打击敌人,带领县、区革命武装队伍撤到渑北山区,在马跑泉、石门沟分别设立山前、山后两个根据地,向各村派驻工作队和武装力量,巩固根据地。

山后指挥部设在四龙庙村的北坡组,渑池县委机关设在距离赵沟村2公里处的丁阳沟。刘冰那时任渑池县委副书记、山后指挥部政委,他带领县委工作人员访贫问苦,做群众工作,先后在石门沟建立了10多个农会小组。

1947年底,驻扎在渑池的国民党胡宗南部裴昌会的55旅1部、保安二团和潜伏在北部山区的多股土匪,多次袭扰渑北革命根据地。1948年2月14日,敌军向渑北革命根据地发动进攻。

危急情况下,为了保卫红色根据地,既是指挥部政委又是侦查员的刘冰,带领战士侦察过敌人兵力部署后,认为寡不敌众,果断向路过此处的陈谢兵团9纵求助。9纵的一个团分三路突袭石门沟敌军,首战告捷。当晚,野战军指挥部就设在赵丛住居西边——赵安华家的院子里。第二天,9纵迅速完成过黄河交接任务后,又回到赵沟村驻扎休息。

刘冰在回忆小孤山战斗的一篇文章中说,16日清晨,敌人占领了附近的小孤山高地,敌我双方在此进行殊死决战。我军只有一个团和太岳五分区一个营的兵力来对付敌军一个旅,我军隐蔽接近北坡村,向小孤山发起7次冲锋,把一连的敌人打垮。之后在荆棘密布的北坡荒山上,与敌人展开肉搏战,抢回高地。战斗空前激烈,战士英雄杀敌,百姓踊跃参与,当时天寒地冻,敌人没吃没喝,根据地人民却冒着生命危险,为解放军送饭。特别是当天深夜,民兵吴栓成做向导,带领野战军通过密林险径,突然冲到敌人指挥机关,敌军溃败,落荒而逃。

赵丛居所门前街道的拐角处,如今有一个巨大的红色石碾,碾盘上,点点弹痕密布,可见当年战斗的激烈程度。石碾无言,却一下子把人带入到枪林弹雨的战争年代。

88岁的村民王元珍老太太,清楚记得当年刘冰来去匆匆的瘦削身影。当年,她还是一个十几岁的小姑娘,经常给刘冰送饭、送信,与先生结下深厚友谊。她对记者说,刘冰也快百岁了,却不知先生可好?至今,村里人还有刘冰的电话,记者试着拨打该号码,有待机声,却无人接听。王老太太说,1991年春天,刘冰夫妇曾来过渑池,因山道崎岖路远,没能走到赵沟故地。

◎耕读传家风

野花热闹地绽放,鸟儿不住地鸣啼,衬托得古村越发安静。老屋的墙缝边,长出了一株油菜花,门前一棵桃树,开得正艳,门旁的花椒树吐露出新芽,院子里的土灶上,铁锅还留有余温。

一条狗从门缝里钻出来,向空荡荡的小巷扫了一眼,又极快地消失在了巷子的尽头。村头传来牛铃铛的响声,几头牛正悠闲地摇着尾巴向山上去。

赵沟村少有人来,村民的生活宁静、平和,保持着勤俭、互助的习俗:借了乡亲的饸饹床,清洗干净后再还;借了谁家的空桶,用完了再还上一桶水;哪家办喜事了,全村人帮忙……夜不闭户、路不拾遗的淳朴民风滋养着每一位村民。

村南的书山和笔架山,在白云间若隐若现。村民望着山峰说,这里风水好,能出高材生,近年来,村里考上清华大学3人,北京大学和人民大学各1人。渑池县文广新局局长侯建星说,赵沟村从古至今,重视教育,优良家风,代代传承,因此这里能够保存下耕读传家的风情。

宋徽宗时,洛阳有一位郭姓秀才,连续三次去汴京(今开封)参加科举考试,虽然满腹经纶,却是屡试不中。最后一次在返乡途中,他经过赵沟,停留数日,思前想后,决定在此定居,办一私塾,以教书为生。

郭先生献身于赵沟村的教育,无妻无子,却有满园挑李。他终老于赵沟村,村西岭上的“郭先儿”墓,芳草萋萋,似在怀念着这位外来的教书先生。

赵沟村的后人们发奋读书,以报答郭先生的教育之恩,形成了尊师重教的谆谆民风。

赵氏祠堂中的“瑶池春咏”和“女诫永昭”两个匾额,记录了一件往事。赵家媳妇李氏年轻时丧夫,膝下两个孩子,大的不满2岁,小的才3个月大。李氏艰苦劳作,省吃俭用,养育两个孩子长大成人。她八旬时,全家15口人,四世同堂。1921年和1924年,河南督军两次为她题词,邻里捐资刻匾,昭示后人。

古院落空寂无人,门前的春联却红得鲜艳。村民说,各家自己写对联的传统持续了几十年。相传上世纪30年代,赵沟村有赵成钧(医生)、赵成潭(曾在坡头教学)等兄弟五人,是村里的大户。赵成钧的儿子赵清溏那时是渑池县参议。每逢过年,村民们就去找赵家五兄弟写春联,五人的书法各有所长。大年初一拜年时,村民们走街串巷去看春联,比比谁家的用词好、书法好。久而久之,自家的春联自家写,他们用春联谈教育、论家风、说生活,给年味增加了许多乐趣。

一座古戏楼静静矗立,斑驳灰暗,已经看不出年代,高大的石砌门楼两侧,毛主席语录隐约可见。“文化大革命”期间,戏楼被改名为青山影剧院。

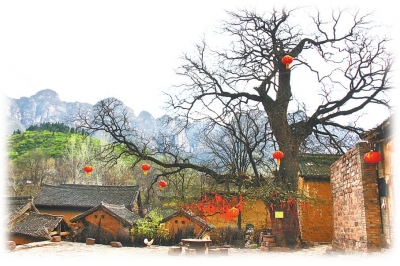

村西一棵大槐树,老干虬枝,气势非凡,需四人才能抱住。村民们说它“枝不挂屋,鸟不作窝,洞不生虫,晴日生香”。

大树下,村里人摊售着蜂蜜、野菜,孩子们在石板上玩抓石子的游戏,三三两两的人们聚在一起,女人缝衣服、做家务,男人打扑克、侃大山,怡然自乐。村民们说,再等几天,槐花开的时候,半个村子都是香的。

一阵风过,残存的杏花飘落下来,铺满了几家院门的小道,报道着春深的信息。小村落,大自然,传承繁衍,生生不息,而那些久远的红色记忆,早已融入赵沟人的血脉和生命中。