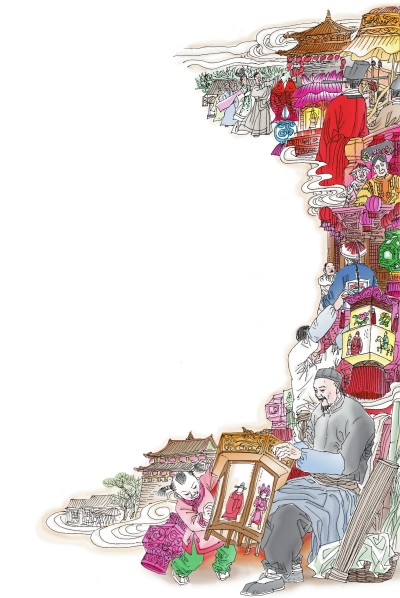

上元夜 点亮“汴京灯笼”

图/王伟宾

□冬夏

中国的灯,有两千年历史。

和西方人不一样,中国人对灯有着深厚情感和价值寄托,所有光明、智慧,所有正能量的向往,都在其中。

灯,有火有丁,人丁兴旺,这是现代人的解读。最早它是金字旁,属插烛器具。烛执于手,引路的执烛者,是光明的向导。

在开封,有个传承七代的制灯家族,人称“汴京灯笼张”。200多年间,这个家族只做了一件事——做彩灯。2008年,“汴京灯笼张”被列入国家级非物质文化遗产保护项目名录。

2017年元旦,央视《我有传家宝》新年特别节目中,“汴京灯笼张”第七代传承人张俊涛,带着十余盏花灯,走进了演播室。

七代人的记忆与故事,令文化学者郦波动容,他说:“我是老师,大家常把老师比做蜡烛,给别人温暖光亮前,最先得到温暖光亮的,是蜡烛自己。充分地为一件事燃烧自己,你会获得最大幸福和最大财富。张家人数代奉献,都体会到这种光明之境界。”

七代人,不足百人小群体,在开封一条小街上薪尽火传,生生不息。作为民间艺术标本,对其观照解读,可生发诸多问题:民艺家族,技艺生存传续,经历过何等嬗变?民艺兴衰,与时代、地域息息相关。“汴京灯笼张”在古都活色生香,开封于它,是怎样的沃土?

宋文化,被称为“开封的灵魂”。宋时上元节(即今元宵节),曾是“世界级狂欢节日”。

开封人对千年前狂欢节的记忆,是否已内化成一种集体潜意识,因而对“汴京灯笼张”更多偏爱、包容、尊重?

◎两百多年间,这家人只干了一件事儿

2017年2月9日,我站在开封理事厅街“灯笼张”的百年小楼前。冬阳正暖。

上次造访,是在11年前。

那是2006年9月下旬的某个夜晚,小街黑而静,一位敦敦实实的老人在门前迎接我,它是“汴京灯笼张”第六代传人张金汉。

“进门楼是局促的院子,进屋门,客厅顶多八平方米,日光灯惨淡。张金汉打开开关,悬满天花板的彩灯全亮起来了,陋室立马璀璨了。”我的旧文实录。

张金汉已于2010年过世。他的儿子张俊涛把简陋老宅,改建成小而精的“汴京灯笼张”民间艺术博物馆。

博物馆面积400多平方米,展出数十品种200多盏彩灯。另有家传老工具,还有清代、民国老雕版数种。

进博物馆门厅,张家七代人的传承,罗列于墙,承袭有脉。

第一代传人张太全(1743年~1803年),他会画、会刻、会印、会扎糊彩绘,还懂书画装裱,他是“汴京灯笼张”品牌创始人。

第二代传人张艺广,善雕版,彩灯图案雕刻是一绝。

第三代传人张精业,发明的风车灯迎风快速转动,但灯内烛炬在重力作用下不倾斜不歪倒。

“传到第四代张弘,已是清光绪年间。1901年,张家接了一单大活,当时开封河道总督在开封北三圣街建行宫,张家人负责装修布置。这单大活,让俺家名声大震。”张俊涛说。

史料载,1901年11月22日,慈禧与光绪逃难“回銮”路经开封,见行宫“陈设壮丽,俨然有内廷气象”,慈禧“甚为满意”。

第五代传人张嘉义,他把民间玩具与彩灯相结合,创新产品几十种,包括折叠拉合灯、瓜灯等,能开能合,好带好拿,在市井大大普及。

第六代传人张金汉,技校毕业,电工钳工都做过,动手能力超强。“他从小学画画,还会修机械表。他的脾气,认准一件事,会尽最大努力做好。比如他60岁学电脑,从汉语拼音学起。”张金汉的妻子王秀菊回忆道。

张金汉做的大型灯,是行业标杆。在相国寺灯笼市场,每年张家灯卖完,别家灯才开始卖。张金汉做的工艺灯,没一个不会动的。别人扎制人物灯,头和手不透光,张金汉解决了这个技术难题。

张金汉根据《东京梦华录》和《清明上河图》记载,还复活了多种宋代彩灯。

第七代传人张俊涛,生于1971年。张金汉临终前,给儿女留下遗愿:一是建个彩灯博物馆,二是建彩灯制作传习所,三是编一本关于中华传统彩灯的书。

感动于父辈的奉献精神,父亲逝后,张俊涛辞去了开封市一家大型保险公司财务部经理职务,致力完成父辈遗愿,传承彩灯文化。

2011年,他将百年老宅改建成博物馆,公益开放。他踏遍全国各地收集资料,为编辑彩灯书籍做准备。他还收集了数万件老木雕,准备将其图案纹样,用灯彩形式再度展现。

“彩灯,对于张家人而言,之前是生意,现在是责任,是事业。”张俊涛说。

◎千年前的彩灯千年后的光影

千年前,“富贵闲人”孟元老在《东京梦华录》中,曾将开封元宵节所挂的彩灯一一道来:坐车灯、球灯、日月灯、诗牌绢灯、镜灯、字灯、马骑灯、凤灯、水灯、琉璃灯、影灯、诸般巧作灯、平江玉珊灯、罗帛灯、沙戏灯、火铁灯、海鲜灯、人物满堂红灯……

千年后,张金汉老人复活了多种宋代彩灯。宋代无骨灯,无圈骨,圈片浑然一体,上饰图案。张金汉复原的无骨灯,用60个锥形拼接成12个方锥体,共60个角,很工巧。

宋代有万眼罗灯,“千丝结缚弱骨,轻球万锦装扮,碎罗红白相间,剪缕百花万眼”。张金汉用最细的绣花针,在灯布上扎出密集小眼,透光均匀柔美,别具匠心。

张金汉还复活了宋代珠子灯。一盏珠子灯,用珠数千颗,灯身上的梅兰竹菊图案,都用最细小珠子串成。

宋代,出现了马骑灯(走马灯)。它运用空气动力学原理,是现代燃气涡轮机的萌芽。张家复活的宋代走马灯,用整张宣纸折成,简单轻巧。

北宋名画《清明上河图》上,孙羊正店前有正店灯、脚店灯、折子灯等,张金汉曾受清明上河园之邀,把这些灯都复活了。

张家的博物馆里,悬挂着的最独特的灯,叫木版灯画灯,全国独一份儿。

它的样子,是最简单的四面方灯,四面图案是木版画,内容是“小放牛、大钉缸、小上坟、打面缸”等民间小戏,线条稚拙,色彩喜兴。

灯画制作,其实和木版年画差不多,用宣纸在版上轻轻刷绘,之后套色,可套四色,最高级的可

套六色。张家曾收藏祖上手绘《宋式花灯图考》,还有记载制灯工艺和传承谱系的文稿,也有上百块灯画木印版,可惜“文化大革命”中已付之一炬。

张家灯画木印版,压在箱底侥幸存留下十几块。张俊涛拿出一块递给我:“这些清代老版,经千百次刷绘,你摸摸看,边缘都磨光滑了。”

◎千年前的狂欢节千年后的上元会

一座老城,为啥能养一个200余年的彩灯家族?

这,要从它千年前的狂欢节讲起。

965年上元节(元宵节),“年丰米贱无边事”,赵匡胤昭告天下,上元节放五天假,从农历正月十五直到正月十九,这成就了一个“世界级的狂欢节日”。

开封城百万百姓,都出门看灯。辛弃疾《青玉案·元夕》中描述:“东风夜放花千树,更吹落,星如雨。宝马雕车香满路,凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。”

彩灯,是元宵节欢乐的烘托,彩灯照耀下,开封周边的民间艺人都跑来了,耍猴的、唱曲的、玩杂技的、舞长龙的,打擂的、卖药的、跑马的、斗鸡的、说书的,应有尽有。

“富贵闲人”孟元老兴致勃勃地说,五天里,开封每个人都是穷日尽夜才回家,来不及补觉,客人又在门口专候,大家又招呼着整理“残妆”,再出门游玩。

上元夜,一个描金重彩时代的奢华顶端,一个万民同福的娱乐盛典。上元节的彩灯之所以重要,还有个原因,宋之前,百姓夜里不准点灯,也不准夜晚出行。官府这样做,一怕晚上失火,二怕出事生变。

到了北宋,突然变了个天地,所有歌楼舞榭、妓院酒馆、勾栏瓦肆都张灯结彩,东京百姓有夜生活了。上元节,更是满城出动,越是人多的地儿,大家越要去看去挤去闹。

开封城的端门,最繁华,上元夜,一般人不敢去。因为那儿到处是手拉手肩并肩“野合”寻欢的青年男女。

黑龙江大学伊永文教授分析“上元一夜情”,认为:“在整个古代城市,上元历史上也是极为鲜见的,青年男女大开大合、大起大落、大喜大悲、大快大闹的故事,使得上元的狂欢更煽情,更具节日号召力了。”

宋代上元,“一次与社会道德相一致的集体狂欢行为”,所有让今天的我们惊讶不已的,在彩灯照耀下,都发生了。

千年前上元夜“出格”的狂欢,令其更具节日性、诱惑性、不确定性,让不同的期待者的期待不同。

千年前的狂欢节,沉在开封城市记忆最底层。

千年后,2017年开封大宋上元灯会,会期从1月20日到2月20日,多景区仅手工灯笼就挂了10500个。灯会现场,依然摩肩接踵,热闹非凡,人们看花灯,看焰火,看年轻人彩灯照耀下的爱情传奇。

“汴京灯笼张”,生存传续,与地域特性息息相关。它在拥有深厚宋文化的开封,才会如此这般发生发展。同时,它的发生发展,也丰满了开封宋文

化的概念。作家孟宪明说:“宋文化是汴梁民艺的空气、水分、土壤,舍此,无法存活。”

上元夜,彩灯照耀下的夜晚。戏曲中,陈三和五娘在上元夜赏花灯初相遇,乐昌公主与徐德言在上元夜破镜重圆,中宇文彦和影娘在上元夜合卺……

欧阳修笔下,“去年元夜时,花市灯如昼;月上柳梢头,人约黄昏后。今年元夜时,月与灯依旧。不见去年人,泪湿春衫袖。”惆怅失落,都是情感里必有滋味。

上元节的花灯,也比西方情人节的玫瑰花更有味道呢。