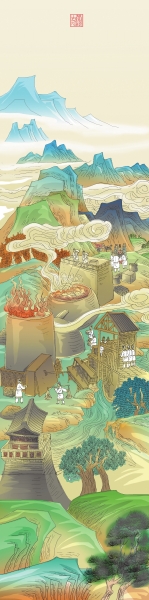

在古荥,感受汉唐冶铁高炉的温度

图/王伟宾

博物馆藏的积铁块

水井(复原)

□冬夏

“炉火照天地,红星乱紫烟。赧郎明月夜,歌曲动寒川。”

这是李白的《秋浦歌》,这是一幅瑰丽的秋夜冶炼图。

李白写冶铜工人,光、热、声、色交织辉映,明与暗、冷与热、动与静烘托映衬,场景火热主角火热,工人边劳作边歌唱,歌声令寒冷的河水漾起波澜。

这是古诗中绝无仅有的描写冶炼工人的诗篇。

2016年冬日,瑟瑟西风中,我站在郑州古荥镇汉代冶铁遗址残剩高炉前,自然而然地想起它来。

古代工人,无论从事哪个行当,筑城、冶炼、晒盐、纺绩等等,从未在正史抑或野史中出现姓名,更不用讲成为主角。但他们,改变了人们生活,从一把铁锄到一座城池,从一块麻布到一座盐山。

以活在当代的立场,书写昔日的荣光。与古老的土地重建联系,与被历史湮没的工匠凝视对语。

过去的,作坊抑或工人,不再归来,正出发的我们,需要将一些事铭记。因为在相当长时间里,我们跨不过这座12万平方米的遗址,跨不过这曾经的6米高炉。

“我们在这里对考古遗迹发掘留下很深印象,像如此巨大的考古遗迹,在欧洲同一时期,是没有与之媲美的,我们为中国人所创造的伟大奇迹,感到惊叹。”这是1986年10月,德国矿物博物馆馆长莱纳博士的留言。

留言背景是,“金属早期生产及应用”第二次国际会议在郑州召开,来自14个国家的近百位中外学者来此考察。

“古荥汉代冶铁遗址”是国家文物保护单位,总面积12万平方米,是目前世界上发现的时间最早、规模最大、保存最完整的冶铁遗址,在我国和世界都占有重要位置。

◎拖拉机拽出“惊世遗址”

“在钢铁上/接近蓝天/因为钢铁的高度/在钢铁上相思回忆/因为五千年艰辛漫长的道路。”这是现代人的咏叹。钢铁之于当下,如同水和空气。

2000余年的汉代,它,是何等地位?

“冶铁的发明,具有划时代意义。它提高了军队战斗力,一个汉兵能对抗三个匈奴兵,匈奴是铜兵器,我们是铁兵器,但刃是钢,比铜兵器厉害。兵器厉害,才有飞将军李广一箭射入石头,才有卫青、霍去病的光辉史绩。铁农具还带来了手工业、农业巨大进步。”郑州古荥汉代冶铁遗址博物馆原馆长张振明说。

恩格斯曾言:铁器的使用,使生产成果更加丰富,超过了过去所有各时代的总和。

这个惊世遗址,怎样发现的呢?

“冶铁,古荥人并不陌生,好多村名和铁有关。有村子叫铁炉寨、铁炉村,还有村子叫百炉屯。荥阳故城一带,有大片红烧土堆积,是冶铁遗址的赤铁矿颜色。”古荥镇管宣传的李莉敏主任道。

1964年冬,古荥公社修公路时,古荥城旧址西,发现大量赤铁矿石、炼渣和一些铁器。1965年春,郑州市博物馆进行考古钻探,初步发现此处为汉代冶铁遗址,遗址南北长400米,东西宽300米,总面积达12万平方米。

“同时期冶铁遗址,1万平方米以上足称可观,这个遗址竟有如此规模,大家特别兴奋。”张振明道。

发掘工作刚起步,“文化大革命”爆发,发掘中止。

1975年春,古荥社员在遗址上深翻土地,挖到笨重大铁块,铁锨挖不动,铁杠撬不动,开来手扶拖拉机,绑上钢缆,硬是拽了出来。

铁块不远处,发现炼铁炉遗迹。村民们不知是文物,要爆破,文物工作者李长涛赶来制止:“这是古代遗留铁块,要保护,你们要炸,就炸我。”

经郑州市委有关领导批示,古荥冶铁遗址大规模发掘正式开始。

文物发掘持续半年,1975年10月,发掘完成。此次,共发掘出大型炼铁炉两座,及一批重要冶铁遗迹,出土文物近千件。证实这是西汉中晚期至东汉时期,河南郡铁官的第一作坊遗址。

作坊遗址所在地,建了郑州古荥汉代冶铁遗址博物馆。

◎日产一吨的“世界最大高炉”

博物馆就在古荥镇上,穿过两扇仿汉式大门,笔者发现,博物馆正改扩建,院子挖得高低不平,堆满深色潮湿泥土。

进入敞亮简洁的平层主展馆内,一个完整作坊遗址,赫然在目。

主体是1号2号两座炼铁炉,1号炼铁炉是我国古代容积最大保存最完好的炼铁炉,也是当时世界上最大炼铁炉。炉基周围,有炼炉积存铁块,成堆矿石、炼渣。

围绕炼炉,还有矿石加工场、水井、水池、“船形坑”、四角柱坑、鼓风管残片等,它们组成了一个完整的冶炼系统。

冶炼区东部和南部有一渣坑,炉渣堆积厚度在6米以上。

“1号2号椭圆形炉缸炼铁炉,复原后高在6米以上,容积约50立方米,矿石破碎后筛选入炉,木炭作燃料,人工机械鼓风,日产量一个炉子会有一吨,两炉子两吨,年产700余吨。”张振明道。

1800余年后,欧洲才出现椭圆形炉缸炼铁炉。该作坊产品上打着“河一”铭文,意为“河南郡第一冶铁作坊”。它堪称汉代河南的“宝钢”,反映的是汉代冶金技术能达到的黑金属最高冶铸技术水平。

炼铁炉即高炉。

1号炼铁炉,作为“世界之最”,创新点是椭圆形炉缸。

“古代高炉都是鼓风炉,在一定的鼓风能力限制下,炉缸的扩大也有限度,超过了限度,气流进入不了炉子中心,中心形成死区,冶炼无法正常进行。古荥工匠制造出椭圆形炉缸,认识到鼓风动力与炉缸空间的制约关系,并用椭圆形结构把炉子容积进一步扩大。这才有了日产一吨的惊人产量。”张振明道。

“世界之最”的高炉,炼出了“河一”牌的名牌系列产品。

比如球磨古代铸铁,它是球状石墨和钢的混合体。一千多年后,欧洲才炼出类似产品。

比如脱碳铸铁,“出土的145号铁铲,是典型的脱碳铸铁,表面是强度很高的钢,芯部是硬度更高、耐磨又锋利的白口铁。上面铸着‘河一’铭文,是当时公认名牌产品。”张振明道。

古荥遗址出土的还有两件梯形钢板,是低碳钢。还有十余块铁板,已脱碳处理,从铁材变成了钢材。

这座“惊世遗址”,还有很多令人惊叹的成就。正因如此,l986年10月,“金属的早期冶炼及其应用”第二次国际学术研讨会才会放在郑州召开。来自14个国家和地区的近百名专家学者与会,参观调研遗址,是会议的最重要内容。

它,是世界冶铁史上的伟大奇迹。

“古荥历史悠久,文明传承连续不断,周边水源充沛,土地肥沃,是人类宜居之地。荥泽和荥泽水系中的黄河、济水、旖然河、索水、京水,成为先民立村建城之地。便利的水利交通,为古荥冶铁作坊的建立,提供了有利的自然交通优势。”张振明道。

古荥冶铁原料,主要来自登封少室山、新郑役山和新密大隗山,这些地方的矿石均可通过水运到达古荥。

同时,古荥“河一”产品,也可以通过水路运销各方。

◎“赧郎”,你的名字?

踏入古荥遗址博物馆后院,笔者发现一个巨大水泥池,散布着一二十块“嶙峋怪石”,样貌色彩大小各异,这些是积铁块,是冶炼时炉底残存的积铁。

积铁块,最大者重20余吨,每一块,都有着一段故事。

它们,冰冷坚硬,但当年,它应是柔软通红炽热的。铁块层层波纹,是冶铁炉生命的律动,代表着时代最强的能量。

扑面而来的炙人热浪里,赭红色6米高炉前,是谁在赋予它们生命?

《汉书·五行志》曾记载两次高炉爆炸事件。一次是汉武帝征和二年(公元前91年),沛郡(今安徽淮北境内)铁官铸铁,技术不完善,“铁销皆飞上去”;一次是汉成帝河平二年(公元前27年),还是沛郡铁官铸铁,“铁不下,隆隆如雷声,又如鼓音。十三人惊走。音止,还视地,地陷数尺,炉分为十,一炉中销铁散如流星,皆上去,与征和二年(公元前91年)同象。”

两次高炉爆炸,都发生在沛郡,而古荥冶铁作坊面积大,炉子体积大,生产规模大,却未见任何事故记载,可见古荥作坊,拥有一支“高精尖”工匠团队。

这个巨大的工厂里曾有多少工匠?这些红脸膛的汉子——“赧郎”过着何等的生活?

关于这些,只有很有限的资料。

经济学家赵德馨在《中国经济通史》中,将汉代官营冶铁作坊劳动力分为五种:吏、卒、徙、雇佣自由工匠以及工巧奴。

前两者是国家招募或征发来服役的人,应该是作坊的管理者和生产秩序的维护者。这些人待遇好、人数少。

官营作坊中,最多的是第三种人“徙”,简单讲就是“劳改犯”。这些人没有人身自由,罚做各种苦工,从事开山采矿、伐木烧炭、运送物资、添料等沉重的基础劳动。

史书中多次记载“徙”造反起事,足见他们人数之众、起事的影响之大。

管理者要调动“徙”的工作积极性,最好法子是“赦”。“赦”后“徙”变成平民,有“医保”,“疾病致医药,死亡厚埋葬”,提高了法律地位,这也许是当年管理者“解放生产力”,激发劳动者劳作积极性的有效途径,也许正是这些,推动了当年冶铁业的发展。

第四种人和第五种人,是被雇佣的有专业技术的自由工匠,属于高级技工和工程师序列,是冶铁中先进和复杂技术的掌握者。他们的福利待遇,应比“徙”好得多。

这些人多是私营作坊的大工匠或“技术工人”,在汉武帝实行盐铁专营后,他们进入官营作坊工作。生产规模的扩大,大量有经验的工匠聚集,克服私人冶铁的质量低劣,提高了冶铁的技术水平,达到“吏明其教,工致其事,则刚柔和、器用便”。

站在这2000多年前的高炉旁,不禁对我们的老乡、那些被李白称赞的赧郎——冶铁工人们,肃然起敬。