石门山下千古风流

石门水库全景图本版图片除署名外,均为陈茁、赵启龙拍摄

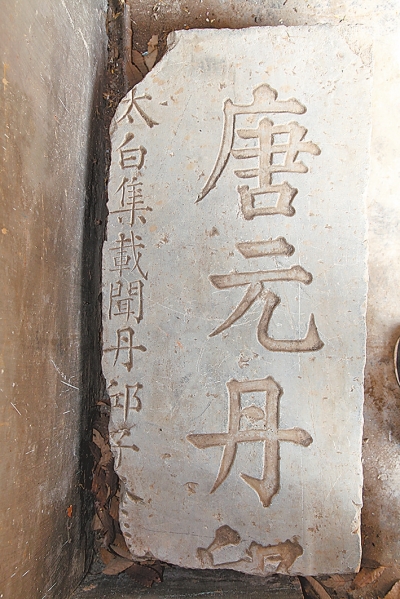

“唐元丹邱隐居处”残碑

“汉高文通隐居处”残碑

绘图/王伟宾

□河南日报记者陈茁赵大明

八百里伏牛山脉自西北逶迤而来,在平顶山叶县境内渐渐失去了高峻雄伟的气势,变为平缓起伏的丘陵地貌。

出叶县县城西南30多公里,山峦在这里微微耸了下肩,便耸出一座石门山。山间两峰对峙,形如石门,因而得名。自清代始即有“石门嘉遁”之名气。

群峰环抱,绿荫满襟。石门山历来是高人名士的隐居之处。近年来,随着“汉高文通隐居处”“唐元丹邱隐居处”两块残断石碑的发现,以及文史学者的研究论证,人们越来越相信,1200多年前,诗人李白与好友岑勋、元丹丘豪饮之后留下的那首传唱千年的诗篇,或就写于此处。

“人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。天生我材必有用,千金散尽还复来……”一首《将进酒》,说不尽的酣畅淋漓,道不完的快意人生。它与石门山,究竟又有着怎样的不解之缘?

◎初探石门山

若看石门山,最好的地点自然是石门水库。石门水库位于叶县常村镇瓦房庄村北的漂麦河上游,属淮河流域沙颍河水系澧河支流,是一座以防洪、人畜饮水、灌溉为主的小型水库,建于1958年。

时值深秋,一路细雨飘洒,倒生出几分幽静。从山脚下的瓦房庄村沿着依稀可辨的小路向上,十几分钟后登至水库大坝,顿觉豁然开朗。

极目之处,连绵起伏的群山环抱一泓清水,雾锁河川、天水迷离,星星点点的红叶隐约散落山间。回首山下,漂麦河经水库潺潺而过,瓦房庄村依山傍水,红瓦青墙,错落有致,房前屋后梧桐摇曳、皂角参天,好一幅山水田园风光画卷。

大坝两侧,红石岩壁嶙峋突兀,俯向水面,像左右伸出的两只手。随行的叶县文化局原局长、中国楚文化研究会会员李元芝指着它们说:“这两边的石峰过去几乎相接,形成了天然的石门。这也是石门山名字的由来。后来修建水库大坝,便炸开了石门,成了现在这个样子。”

地处南通云贵,北达幽燕的交通要道,叶县为历代兵家必争之地,古迹众多,石门山中就建有二贤祠。二贤,说的是高凤、牛凤。高凤,是东汉名儒。《后汉书·逸民传》记载:“高凤,字文通,南阳人也。少为书生,家以农亩为业,而专精诵读,昼夜不息。妻常之田,曝麦于庭,令凤护鸡。时天暴雨,而凤持竿诵经,不觉潦水流麦。妻还怪问,凤方悟之。”如今瓦房庄村前的漂麦河,即由此而得名。

牛凤曾为明朝南京太常寺卿,因慕高凤品学,袭名“凤”字。后人又慕牛凤、高凤,在石门山麓建二贤祠。遗憾的是,石门水库建成时,二贤祠已不复存在,部分基址沉没于水中。

沉寂于水库之中的并非只有这一处。李元芝说,还有各个时期的上百通碑刻,不少都作为条石砌进了坝基。

果然,在大坝下方的一处涵洞,几块古旧的条石在混凝土的坝基中轮廓分明。水漫其上,日积月累形成斑驳的锈色沉淀,无言诉说着岁月的流淌。水库淹没的不仅是文物,还带走了生动的历史故事,留下未解之谜,令人扼腕叹息。

然而,这些年,在瓦房庄村及其左近,连续发现了未遭没顶之灾的石碑。就是这些石碑,让一直苦苦考证《将进酒》一诗是否作于叶县的李元芝喜出望外。

◎石碑载往昔

沿山路而下,敲开瓦房庄村一户农家小院的院门,主人好客出迎。院内花木扶疏,架上秋果累累,可见主人家境的殷实。在农家小院角落里一株果树下,俨然平躺着一块残断的石碑,碑面上书“汉高文通隐”,结构匀整、浑厚深沉,右侧刻有“同治七年戊辰秋八月辛酉二十有七日”,左侧则有“南阳叶县知县彭泽欧阳霖率千总”等字样。

欧阳霖,江西彭泽人,博学多闻,清同治六年(公元1867年)始任叶县知县,为官清正廉洁,广施教化,颇有政绩。这块记事碑,即是欧阳霖上任一年后所立,记录的正是东汉名儒高凤曾隐居于此的往事。

在一户闫姓人家中,记者还见到了另一块残碑。这块碑是李元芝苦口婆心劝农户保留下来的,之前它差点被砌墙基用。虽比前一块破损严重,但碑文所刻“唐元丹邱”和“太白集载闻丹邱”(今“邱”统一作“丘”)字样清晰可见,也佐证了唐元丹丘曾隐居于此。

高凤在历史上广受高人隐士推崇,他的归隐之地自然也吸引了不少人士追随。到了唐代,元丹丘来到这一带隐居,作为好友,李白曾亲自前往石门山拜访。

在日本神户大学教授笕久美子编著的《李白年谱》中清楚地记载:天宝十年(公元751年),李白51岁,春在任城,秋滞留在高凤(后汉隐士)石门山(又名西唐山,在今叶县西南)元丹丘居处。

李白一生诗作过千篇,可谓处处有诗。这些诗作,除了被后世传诵,同时也成为李白生平事迹的最好注脚。

对此,李元芝如数家珍:比如开元二十年(公元732年)后,元丹丘隐居嵩山,其间曾邀李白前往,李白有《题嵩山逸人元丹丘居(并序)》记此事;大约天宝五年(公元746年),元丹丘短暂隐居于长安东南的子午谷,李白《西岳云台歌送丹丘子》及杜甫《玄都坛歌寄元逸人》中都有提及;此后,元丹丘又隐居叶县石门山,则有李白《闻丹丘子于城北营石门幽居中有高凤遗迹仆离》《寻高凤石门山中元丹丘》《酬岑勋见寻就元丹丘对酒相待以诗见招》等诗为证。

碑文及诗作相互印证,即指证了叶县石门山为高凤隐居处,自然也就是李白诗作中的“高凤石门山”所在地。

◎诗仙曾流连

那么,是不是可以说,《将进酒》一定作于叶县石门山了?目前学界的研究结论不一,但大致分为:作于嵩阳的元丹丘隐居处、梁宋东鲁一带、安陆和叶县石门山四个地点。

《将进酒》中提到的“岑夫子”,现代研究者一般认为是南阳处士岑勋。岑勋写信联系李白,并驾车到其隐居处。李白和岑勋在元丹丘处写下两首诗,除了《将进酒》,还有一首是《酬岑勋见寻就元丹丘对酒相待以诗见招》。

李元芝认为,从后一首诗中“黄鹤东南来,寄书写心曲”一句,可以判断岑勋的出发地点在东南方向,李白、元丹丘所在地在西北方向。而南阳位于“嵩阳”和“梁宋”的西南方向,位于“安陆”的西北方向,如果李白是在这几个地方写《将进酒》,不但地理位置有矛盾,而且这三地离南阳均有300公里以上路程,在当时要驾车前往邀请客人是很困难的。

铺开地图,记者有几分疑惑:南阳不是位于叶县西南方位吗?

对此,李元芝解释道:在古人观念里,南阳和叶县呈南北走向,而石门山在唐代叶县县城(今叶县叶邑镇)西35公里,所以古人会认为南阳位于石门山东南方向,且与石门山距离较近。因此从逻辑上来说,《将进酒》和《酬岑勋见寻就元丹丘对酒相待以诗见招》,都应作于叶县石门山。

作为盛唐时代伟大的浪漫主义诗人,李白一方面“好剑术,喜任侠”,性格豪迈不羁,喜欢饮酒作诗,远游交友;另一方面,他也有“济苍生”“安黎元”的梦想,渴望在政治上有所作为。天宝元年(公元742年),李白被唐玄宗召入京师供奉翰林,深受宠信。然而不到三年,李白终因得罪权臣高力士等人而遭谗陷,被唐玄宗疏远。

也罢,“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜。”天宝三年(公元744年)三月,李白出京,重新开始游历生活。天宝十年(公元751年)前后,便留在高凤石门山元丹丘居处,并与元丹丘、岑勋合力上演了流传后世的“三人行酒图”。

随后,李白在岑勋邀请下赴南阳逗留,与著名诗人王昌龄和族弟李襄相逢。旧友亲朋聚首,诗仙又有了诗兴,作有《同王昌龄送族弟襄归桂阳二首》《邺中赠王大(一作邺中王大劝入高凤石门山幽居)》。

不过,李元芝认为,这处的“邺”疑似为“叶”之误。这两个字的古体字不仅音同,而且字形相近,就是在正史中也有被颠倒的时候。这个“叶”字,所指应为叶县。

至此,诗仙在叶县石门山流连的路线图已十分清晰。2015年5月,四川江油在北京组织“重走诗仙路”座谈会,受邀的李元芝在会上论证《将进酒》作于叶县,得到了现场专家们的认可。

◎再读《将进酒》

天宝十年(公元751年)的那一天,相约已久的李白、元丹丘、岑勋终于聚首于石门山下。知己相逢,对酒当歌,该是何等快意酣畅的人生经历。

听,《将进酒》唱起来了:

“君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回。君不见,高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。天生我材必有用,千金散尽还复来。烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯。岑夫子,丹丘生,将进酒,杯莫停。与君歌一曲,请君为我倾耳听。钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不复醒。古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名。陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑。主人何为言少钱,径须沽取对君酌。五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁。”

气势雄伟,纵情豪放;如大河奔涌、一泻千里,却又跌宕起伏、张弛有度,一首《将进酒》,不仅歌者抒怀,闻者动容,更是达到了极高的艺术境界,成为千古名篇。

我们熟悉的这一通行版本《将进酒》,来源于詹瑛主编的《李白全集校注汇释集评》,与流传的古本有数十处不同。在一些唐宋抄本中,“高堂”为“床头”,“天生我材必有用”为“天生吾徒有俊才”,“将进酒,杯莫停”为“进酒君莫停”,“寂寞”为“死尽”,等等。就连标题“将进酒”,也本为“惜罇空”……

抛却字句是否讲究、文理是否通顺之辩,无论古本还是今本,表达的都是诗人在现实面前的无力感,只好把冲天愤懑化作豪放的行乐之举,排遣忧愁。

一场欢宴后,三人各奔东西。元丹丘继续隐居,卒年不祥。

而岑勋,现有历史资料中和其有关的内容少之又少,仅在《全唐文》三百七十九卷中有一篇《大唐西京千福寺多宝佛塔感应碑文》,署名为岑勋。

安史之乱爆发后,至德二年(公元757年)正月,李白入永王军,作《永王东巡歌》。永王兵败,李白入狱;乾元二年(公元759年),朝廷大赦,李白终获自由,顺长江疾驶而下,作《早发白帝城》;上元二年(公元761年),李白因病返回金陵,投奔在当涂做县令的族叔李阳冰;上元三年(公元762年),李白赋《临终歌》,与世长辞,终年62岁。

人的命运如此多舛。《将进酒》中的三位主角,恐怕当时都未曾想到,从此天各一方,未能再次聚首。

石门或解诗仙意,千古风流至于今。走在石门山的山间小道上,遥想当年三人畅叙豪饮的场景,仿佛依稀听见杯盏叮咚、高声笑语,那一首载入史册的千古绝唱,从历史的深处传来,久久回荡在耳边……