话题│行山奇景…绝壁长廊、人工天河

来源:《联合报》王玉燕 U台说

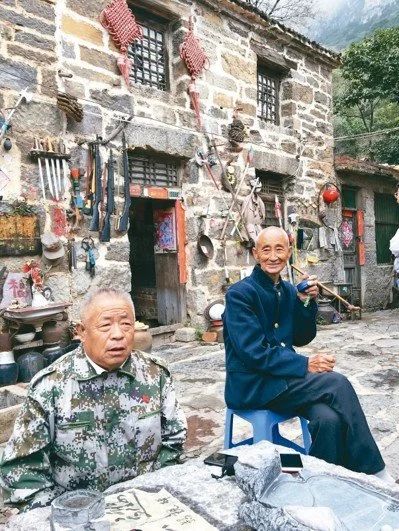

两位当年凿路的「十三壮士」,今已白发苍苍,左为宋保群。 特派员王玉燕/摄影

太行山腹地一面高约300公尺的垂直悬崖上,有一个村落─郭亮村;长约2000多公尺的巨大悬崖,像一道屏障,隔开了郭亮村与外界的联系。

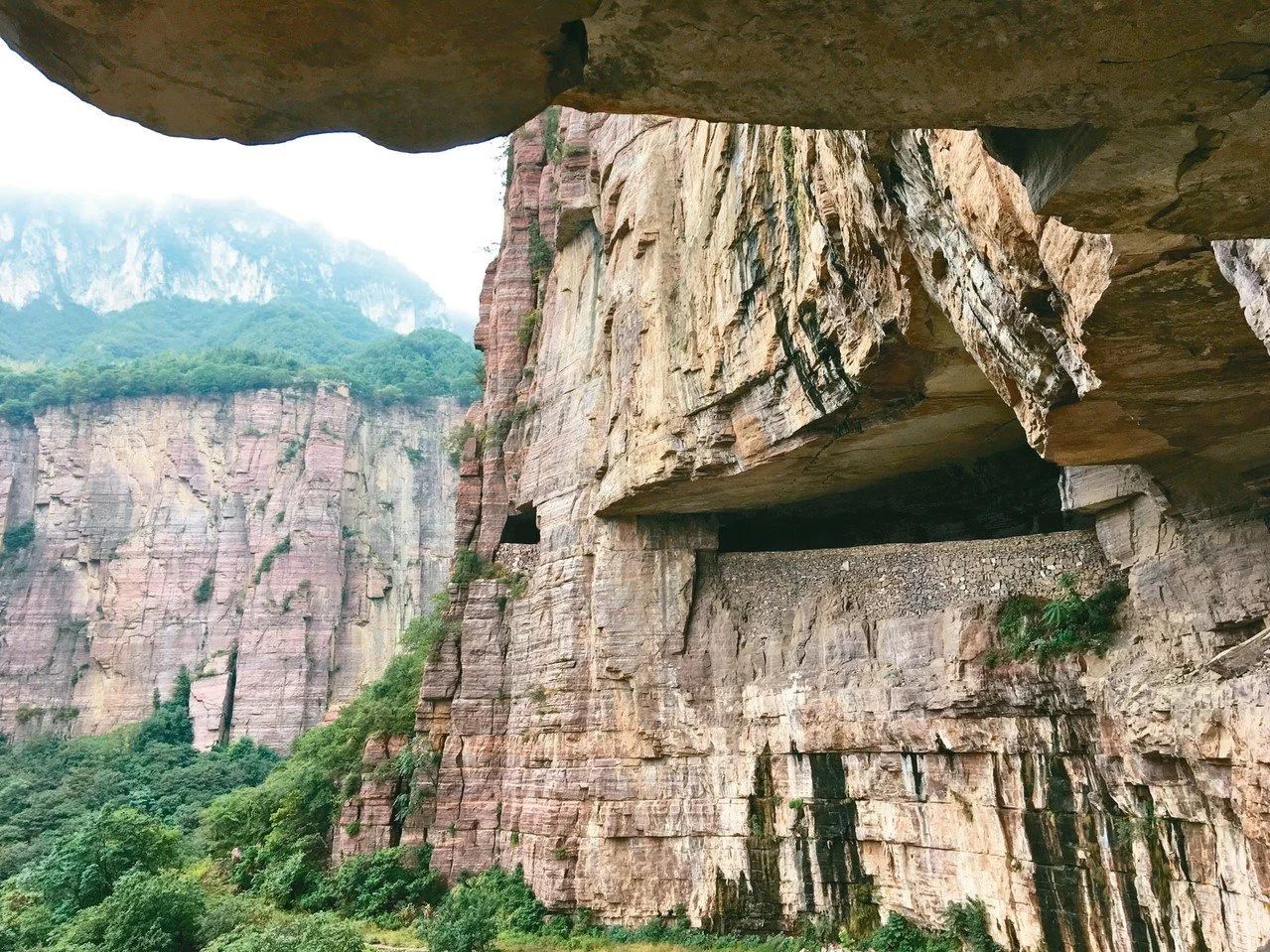

由绝壁长廊窗洞往外看,对面是高耸悬崖。 特派员王玉燕/摄影

1972年开始,村民们以自己的双手,铁锤等简单工具,用5年多时间,在峡谷绝壁中凿出了一条长达1250公尺的绝壁公路,打开郭亮村与外界通道。这条公路叫做绝壁长廊,也叫挂壁公路,被誉为「世界第八大奇迹」。

距离新乡市70公里的万仙山景区,是南太行风光的典型代表,红崖绝壁,雄伟壮丽,挂壁公路是其景点之一。通过这条公路,才能抵达郭亮村。

1977年前,始建于明代的天梯,是郭亮村通向山外唯一的通道。它高约百米,由一块块不规则的岩石垒成;720阶石阶险峻、曲折,仅能容下两只脚。由于道路险峻,贫穷、闭塞,伴随着这个村庄数百年。

▼

郭亮村民轮番开山凿洞

红旗渠青年洞,是红旗渠总干渠的咽喉工程之一,也是旅游核心景点。 特派员王玉燕/摄影

1972年农历2月2日,在所有村民的支持下,村中13名青壮小伙子开始了开山凿洞的艰辛工程,他们被称为「十三壮士」,25岁的宋保群是其中一员。如今,回想当年的豪情壮举,已71岁的宋保群说:「其实所谓十三壮士,并不是特指十三人,只是当时山壁上空间有限,所有人轮番上阵而已。」

虽然时隔46年,宋保群依然记得每一个施工场景。山间的绝壁属于砂质沉积岩,硬度高,一只钢焊打进10公分,就需要淬火;10公分深的炮眼,8磅重的铁锤需要敲打4千次才能完成。当年,6岁孩童到70岁老人轮番上工地,五年间耗费铁锤4千把,钢焊12吨,终于在山璧上打出一条通道。

从第一辆汽车驶入郭亮村到今天,这个村落发生了巨大的变化。传承百年的古村老宅依然保存完好,众多新建的旅馆、民宿,络绎不绝的游客,日益兴旺的旅游业,让郭亮村成为太行山中的红色旅游胜地。

▼

挂壁公路

让艺术家、游客都来了

当地用石板建成的村落和民风民俗,吸引艺术家前来创作,郭亮村被誉为「中华第一影视村」,成为大陆电影、绘画创作基地,形成了新兴的文化产业。

一条绝壁公路,改变了一个村庄的命运;使一个极端贫困的村庄,成为脱贫致富的小康村。

新乡有「绝壁长廊」,安阳则有被称为「人工天河」的红旗渠。

▼

频闹大旱

十年修渠引漳水入林

红旗渠,一条人工修筑的灌渠,位于安阳市下辖的林州市,是20世纪60年代,林县(今林州市)民众在极其艰难的条件下,从太行山腰修建的「引漳入林」的工程。

林州处于河南、山西、河北三省交界处,历史上严重干旱缺水。1959年,林县又遇到前所未有的干旱,经过多次讨论,要解决水的问题,必须寻找新的可靠水源,修渠引水入林县。但是在林县境内,没有这样的水源,于是把寻水的目光移向了林县境外,想到水源丰富的浊漳河;在山西境内的平顺县石城镇侯壁断下设坝截流,将漳河水引入林县。

▼

安阳红旗渠

削平1250山头凿211隧洞

红旗渠工程于1960年2月动工,至1969年7月支渠配套工程全面完成历时近十年。

总干渠全长70.6公里(山西石城镇-河南任村镇),加上干渠、分干渠、支渠,共1500公里。

该工程共削平了1250座山头,架设151座渡槽,开凿211个隧洞,修建各种建筑物12408座,挖砌土石达2225万立方米。据计算,如把这些土石垒筑成高2米,宽3米的墙,可纵贯大陆南北,绕行北京,把广州与哈尔滨连接起来。

红旗渠的建成,彻底改善了林县人民靠天等雨的恶劣生存环境,解决了56.7万人和37万头家畜吃水问题,54万亩耕地得到灌溉,被当地人称为「生命渠」、「幸福渠」。红旗渠的建成,结束了林县十年九旱、水贵如油的苦难历史。而今天的林州,因红旗渠景区吸引更多游客,民众的生活,幸福满满。

来源:《联合报》王玉燕 U台说