铜陵,是中华民族青铜文化发祥地之一,铜采冶史可追溯到商周时代,距今已有 3000 多年历史。悠久的铜采冶历史中孕育出灿烂的青铜文化。

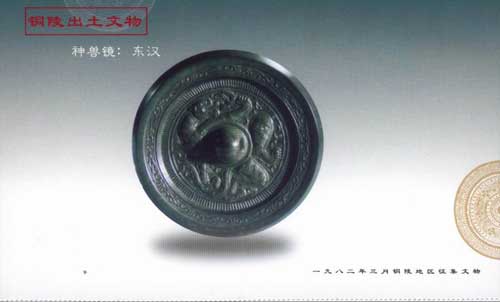

著名的汉丹阳铜产地:汉代,全国产铜的地方不少,然以铜官山所产的丹阳铜最有名。出土汉镜《斋藏镜》中有铭名谓:“汉有嘉铜出丹阳,……”;《古今图书集成·铜部艺文》载:“古鉴铭:汉有善铜出丹阳。”又载梁简文帝诗云:“戈镂荆山玉,剑饰丹阳铜。”《史记·平准书》云:“……赤金丹阳铜,……神异经云:西方金山有丹阳铜也。”《嘉靖铜陵县志》等旧县志称:“西汉,改鄣郡为丹阳郡,铜地属之。”《安徽通志》载“铜陵县,汉丹阳郡春谷县、陵阳县”。《汉书·地理志》记载:“丹阳郡有铜官”。查《汉书》、《史记》、《太平寰宇记》、《明一统志》、《盐铁论》、《舆地纪胜》等史书,汉丹阳铜产地正是今铜陵铜官山。

大规模地开采冶炼,西汉在此设置铜官,东汉设立铜官镇。

据《汉书》记载,西汉时期,吴王濞“招致天下亡命者”在此铸钱。平定“七王之乱”后,汉朝廷在此设置“铜官”,铜陵地区的冶铜业获得发展,成为有名的产铜区。“今汉家铸钱及诸铁官,皆置吏卒徒,攻山取铜铁,一岁功十万人以上”。可见当时冶炼的规模之大。东汉时期,在此设置了铜官镇。铜官镇即今铜陵县城。《读史方舆纪要》云:铜陵,“南唐移县于今治,其地亦名铜官镇”。《嘉靖铜陵县志》载:“东汉,……铜地为南陵县之铜官镇”。

东吴时期,在铜官山下设置梅根冶。 三国时期,铜陵地区大部属东吴春谷县。《三国志》载:周瑜、周泰、韩当、吕蒙、黄盖等东吴名将都先后任过“春谷长”。建安三年(公元 198 年),年仅 24 岁的周瑜就担任了春谷“县长”。周瑜担任“春谷长”时期,在铜官山下设置了江南惟一的炼铜场——梅根冶,冶炼兵器,铸造钱币。《太平寰宇记》载:“六朝时置梅根冶于铜官,即今铜陵县”。

唐代末朝曾置义安县(县治在今顺安镇),后废义安县,置铜官冶,这是专门管理铜陵地区的矿冶机构。

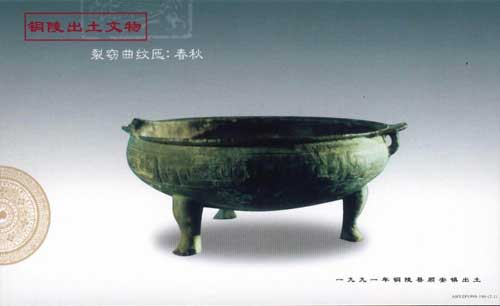

金牛洞、木鱼山等古采矿遗址,罗家村古冶铜渣,众多的出土青铜器等,充分证明铜陵地区的铜矿采冶历史悠久。

清末收回铜官山利权运动:

光绪二十七年( 1901 年),英国为适应军事侵略之需要,贼眼瞄准了铜官山,因为铜官山处于中国内地长江适中之地,夺得矿权,可建码头,驻泊轮船、兵舰。英驻华领事霍必兰连连接到英外交部电令要求火速督办铜官山等处矿务事。光绪二十八年( 1902 年),安徽省中丞聂仲芳与英商凯约翰订立勘探合同 23 条,所订开采年限为 100 年,铜官山矿区面积为三十华里见方。合同签订后,首先在上海一家报纸披露,进而在全国掀起了强大舆论压力。北京、上海、江苏、江西、安徽等省市及留学日本的爱国人士纷纷集会,要求废约。经过长达 10 年的斗争,到宣统二年( 1910 年),终于收回铜官山矿开采权。(资料见《清史稿》)。

今日铜基地:

1949 年,铜陵的矿山真正回到人民的怀抱。中央人民政府立即决策大规模建设新中国的第一个铜生产基地。 1951 年,新中国筹建的第一座铜冶炼厂在铜陵扫把沟地区破土动工, 1953 年生产出第一炉铜水。 50 年来,铜陵有色金属公司为国家生产铜精砂(含铜) 87.82 万吨,粗铜 243.28 万吨,电解铜 136.46 万吨,黄金 18.89 吨,白银 410.89 吨(数据均截至 2002 年上半年);公司也从最初的矿山冶炼,发展到铜材加工、科研设计、建筑安装、井巷施工等多元化的特大型联合企业。

主办单位:铜陵市人民政府台湾事务办公室

联系电话:0562-5880390 E-mail:tltbzs2007@sina.com

华夏经纬网络信息中心版权所有