文化中国行 | 指尖乾坤 剪纸传情

文化中国行 | 指尖乾坤 剪纸传情

——记国家级非物质文化遗产旬邑彩贴剪纸

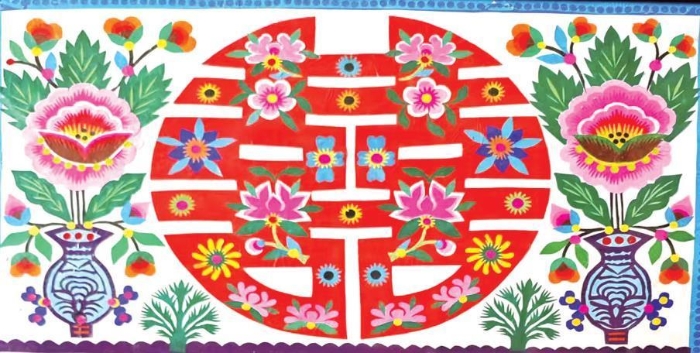

旬邑彩贴剪纸。

剪纸是中国的民间艺术之一,因风格粗犷、形式多样深受群众喜爱。

咸阳市旬邑县有“中国剪纸艺术之乡”的美誉。逢年过节时,人们要剪窗花;新居装饰时,人们要剪顶棚花、炕围花。服装刺绣的底样、盖在花馍上的花样更是离不开剪纸。旬邑剪纸分为单色剪纸和彩贴剪纸两种。彩贴剪纸是在单色剪纸基础上产生的,是旬邑剪纸中最具代表性的一种。

指上生花的艺术

在72岁的旬邑彩贴剪纸国家级代表性传承人何爱叶的家里,墙上、床垫下、书架上,各式各样的彩贴剪纸随处可见。

何爱叶从小就喜欢剪纸。她8岁时,周边的人就知道何家有个会剪纸的小女娃。1980年,在旬邑县文化馆举办的剪纸培训班上,何爱叶遇到了库淑兰。在库淑兰的悉心指导下,她努力学习,短短几年,剪纸技艺飞速提升。

“过年时,我们要在大门、房门、卧室门上贴彩色门符和对联,还要贴窗花、墙花、炕围花。办丧事时,要在大门上贴一张门帘吊子,图案以牡丹、莲花、‘福禄寿’、‘鹿鹤同寿’等为主。办喜事时,家里要贴婚联、窗花、喜花……”10月13日,何爱叶告诉记者,“旬邑彩贴剪纸讲究色彩明艳绚丽、构图饱满丰富、层次分明、搭配精妙。”

记者了解到,旬邑彩贴剪纸的创作流程十分复杂,除了前期需要构图外,还要通过剪、贴、衬3种工艺,将剪好的彩色纸粘拼在一起,并加以点缀。创作一幅彩贴剪纸比创作普通剪纸耗时,短则需要3天至5天,长则需要几个月甚至几年。“创作彩贴剪纸考验功底,更考验耐心。”何爱叶说,“虽然过程复杂,耗时也久,但从小到大我就是喜欢剪纸,一天不摸剪刀就浑身不舒服。”

身体力行的传承

在何爱叶的影响下,她的两个女儿也学习旬邑彩贴剪纸。如今,52岁的二女儿罗洁已经是旬邑彩贴剪纸市级非遗传承人。

“小时候,我经常看母亲剪纸,那会儿并不感兴趣。后来,在一次聊天中,母亲告诉我,旬邑彩贴剪纸技艺需要传承下去。如果我不学习,她就传给别人了。”罗洁说,母女俩的这次聊天深深“刺激”了她。于是,她主动参加了陕西师范大学组织的一场有关剪纸艺术的培训,与来自全省各地的专家交流。

“培训结束回家后,我整整一个月没出门。那一个月里,我埋头研究,全身心学习彩贴剪纸,完成了四套作品。从那之后,我正式走上了旬邑彩贴剪纸的传承之路。”罗洁告诉记者,为了推动旬邑彩贴剪纸走出去,她去过韩国、泰国、日本等国家参加国际剪纸艺术交流,让更多人了解旬邑彩贴剪纸。

在个人技艺不断精进的同时,罗洁还为旬邑彩贴剪纸培养传承人。现在,罗洁共收学徒7人,其中的2人已是旬邑彩贴剪纸县级传承人。她还通过在学校授课的方式,将旬邑彩贴剪纸带进了校园,让更多年轻人了解这门古老的技艺。

“西京学院艺术系开了一门公选课,让我给大学生讲授旬邑彩贴剪纸。西安高新一中组建了非遗剪纸社团,让我给孩子们教授旬邑彩贴剪纸。令我欣喜的是,学生们都很喜欢旬邑彩贴剪纸。富有想象力和创造力的他们,给这门艺术注入了新的活力。”罗洁说。

近年来,旬邑县通过多种方式开展旬邑彩贴剪纸的宣传和保护工作。创新推行“普及培训+拜师学艺+学校教育+社会培育”传承人培养发展模式,依托县非遗传习中心开展的非遗项目普及传习培训,年培训3000多人次;鼓励传承人“以师带徒”开展实践培训;推动非遗进校园,在全县10多所中小学开设非遗兴趣班,吸引5000余名学生参加。

目前,旬邑县已有旬邑彩贴剪纸国家级代表性传承人1人、省级代表性传承人2人、市级代表性传承人15人、县级代表性传承人58人。全县培养发展非遗传承人和志愿者超1万人。旬邑彩贴剪纸的队伍正在不断壮大,水平持续提升。旬邑彩贴剪纸的传承体系正在日趋完善。

不遗余力的创新

10月13日,在旬邑县太村镇富村一家剪纸非遗工坊,记者见到了旬邑彩贴剪纸的省级传承人孙会娥。

走进孙会娥剪纸非遗工坊,映入眼帘的是墙壁上挂着的上百幅色彩明艳的作品。其中,最引人注目的是一幅长达4米、以剪花娘子为主要内容的旬邑彩贴剪纸作品。

这幅作品历时两年多时间完成。最上面的剪花娘子头戴花冠、身着华衣,双手放在胸前。中间的两个剪花娘子端坐于桌旁,周围百鸟齐飞、鲜花绽放。最下方的图案是3位姑娘走过小桥游览百花园。左边镶嵌的12幅具有叙事性的图案,似乎在讲述不同的故事。右边展现的是不同季节的花卉。整幅作品图案精美,艳而不俗、繁而不乱。

“工坊里的一部分作品是以库淑兰大师作品的内容和形式为基础进行创作的,比如《剪花娘子》。我制作这幅作品,就是向经典致敬。另外一部分作品里,有我自己的创作思路,比如《空空树》《青枝绿叶白牡丹》等。”孙会娥说。

孙会娥介绍,不少旬邑彩贴剪纸作品都有与之相对应的方言歌谣。这些歌谣或欢快酣畅,或辛辣讥讽,或风趣诙谐,内容多为当地民间流传的戏曲故事、传说等,让人印象深刻。

“鹐鸨鸨,鹐树皮,江娃拉马梅香骑,江娃拿哩花鞭子,打了梅香脚尖子……”孙会娥指着作品《江娃拉马梅香骑》介绍,“这幅作品讲的是江娃夸他媳妇梅香好看,说梅香走起路来像有风吹着一样……”

为了让更多人领略旬邑彩贴剪纸的独特魅力,孙会娥在如何创新上动了不少脑筋。“为了更好地展示小幅作品,我将它们装饰在手机壳上。这样,能随身携带作品,还能让手机壳更别致。”孙会娥说。

为激发非遗的发展活力,旬邑县组织剪纸艺人开发了一系列非遗文创产品,推出具有彩贴剪纸元素的手提袋、年历、纸杯、年画、商品包装盒等。

“创新非遗活动的形式和内容、讲好旬邑非遗故事、做好非遗保护与传承,是我们一直思考和努力的方向。我们希望群众更好地了解、关注、保护非物质文化遗产,感受中华文明的魅力,让中华优秀传统文化在传承中焕发出蓬勃的生机和活力。”旬邑县文化馆馆长第五亚东说。

如今,通过多种艺术实践和创新探索,旬邑彩贴剪纸这项古老的民间技艺正展现出独特的魅力与别样的精彩。

旬邑彩贴剪纸

旬邑彩贴剪纸是继旬邑单色剪纸之后的一种新的剪纸艺术形式,以人物、动物、花卉、民俗、民歌等为题材。通过剪、贴、衬3种工艺把彩色剪纸粘拼而成的作品,具有富丽堂皇、神秘诡谲、浪漫夸张的艺术效果。

2011年,旬邑彩贴剪纸被列入第三批国家级非物质文化遗产名录。

记者手记

让旬邑彩贴剪纸出彩又“出圈”

旬邑彩贴剪纸的每一次精彩亮相,都能引发人们对技艺之美、匠心之美的再认识,对传统之美、生活之美的再感知。然而,在快节奏的现代生活中,旬邑彩贴剪纸的传播与普及程度并不高,很多人未能真正理解和感受其深厚的内涵。

如何让更多人感受旬邑彩贴剪纸的魅力,让它在新时代绽放新光彩,是值得探讨的话题。

保护好、传承好旬邑彩贴剪纸是全社会共同的责任。要加强对旬邑彩贴剪纸的宣传与推广,依托历史遗址、生态环境、旅游资源等积极搭建宣传平台,通过举办比赛、文化节等活动让更多人近距离接触并了解旬邑彩贴剪纸,持续放大宣传效应。同时,要积极培养传承人,通过开办兴趣班、非遗进校园、以师带徒等,推动传承培养社会化、专业化。

想让旬邑彩贴剪纸绽放华光,就要坚持守正创新,既保持传统特色,又推陈出新。比如,结合现代社会需求,在内容、手段、方法等方面进行创新;依托各类重大节庆、纪念日,精心策划举办文创大赛、艺术成果展览;广泛开展研学交流等活动。通过不断创新,旬邑彩贴剪纸从展厅里、作坊中走出来,融入现代生活、融入旅游发展、融入城乡建设,在新时代出彩又“出圈”。

我们期待,在未来,有更多人喜欢上旬邑彩贴剪纸,加入到非遗保护的行列中。

(记者 李子言采写/整理)

(本文照片除署名外均由记者 李子言摄)

来源:群众新闻网