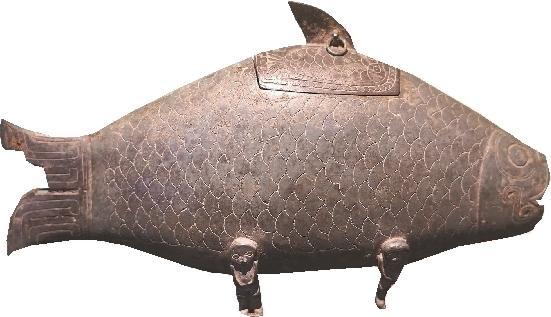

鱼尊 两千八百多年前的青铜“锦鲤”

鱼尊上的“小人”造型。

在我国动物造型的文物中,鱼元素是极具代表性的文化符号,有着鱼跃龙门、连年有余、多子多福等寓意,寄托着人们的美好愿景。如今在互联网上,“锦鲤”与“幸运”紧密关联,展现着鱼元素在现代社会的创新应用,承载着人们对幸福生活的憧憬和期盼。

在宝鸡青铜器博物院,一件2800多年前的“锦鲤”——青铜鱼尊,吸引着全国各地游客。3月5日,记者走进宝鸡青铜器博物院,近距离欣赏这件鱼形青铜瑰宝。

壹 惊喜的窖藏发现

30多年前发掘鱼尊的过程,宝鸡市考古研究所副研究员刘明科至今仍历历在目。

时间的指针拨转至1988年11月5日。“那天,我们接到宝鸡桥梁厂的电话。电话那头的工作人员说,他们在基建工地发现了几件好像是青铜器的文物,叫我们去处理。这是一条很重要的文物信息。因为宝鸡桥梁厂一带是西周重要的遗址区,而且打电话的人说这些文物可能是青铜器,这就更不能忽视。11月6日早晨一上班,我和高次若、王明利等人就带上照相机和绘图工具等设备前往宝鸡桥梁厂。”刘明科说。

刘明科介绍,施工现场在茹家庄西周遗址区内。出土文物的地方,从东侧断崖上看,距地表大约2.5米。

当时在现场作业的工人魏宽回忆,出土文物的四周约50厘米范围内土质较疏松,一镢头下去便刨出了一件文物。他们不知道是什么东西,马上停了下来,改用铁锨轻轻刨,随后,发现了鱼尊、铜虎等青铜器。

“因为属于非科学发掘,经过反复勘探和调查了解,我们只能初步判断,这可能是一个窖藏。”刘明科说。

把这次出土文物整理、清点后,市级和省级文物相关单位和部门立即组织专家对文物进行了初步鉴定。专家们再次前往出土地详细察看,确认这是一处窖藏,包括鱼尊在内的出土器物属于西周时期的遗物。

“这次出土的鱼尊将传统尊形与鱼形融为一体,形成立体的鲤鱼造型,在动物造型的青铜器中属于首次发现。相关资料表明,以天上的飞禽和地上的走兽形象作酒尊的青铜器物比较普遍,但以水中鱼类作酒尊还是首次发现。鱼尊的出土填补了这一空白。”刘明科说。

鱼尊。 照片均由记者 李静茹摄

尊是我国古代的盛酒器,最初多为陶器,到商周时期多为铜器,后来逐渐成为一种重要的礼器。据记载,周礼有六种不同形制的尊。它们各司其职,是重要的礼器。

“鱼尊的窖藏在茹家庄西周遗址区内,距离1974年发掘的宝鸡市茹家庄西周中期的弓鱼国墓地约300米,再往南2公里是西周早期竹园沟墓地。茹家庄墓葬和竹园沟墓葬都属于弓鱼国墓葬。”宝鸡青铜器博物院讲解员刘瑞雪说。

弓鱼国的大体范围在宝鸡清姜河沿岸的竹园沟、茹家庄一带,为西周时期的一个方国,早期活动在渭河北岸,并逐步向渭河南岸发展。茹家庄墓葬出土器物表明,在西周中期,弓鱼国日渐式微。

“根据相关研究推测,弓鱼国人的祖先原本生活在秦岭以南的巴蜀地区。商末周初,他们越过秦岭来到关中宝鸡一带,建立了弓鱼国。”刘明科说,“弓鱼国墓地青铜器表现出浓郁的巴蜀文化特色,尤以青铜兵器和车马器为甚。其中,鱼尊上的鱼形图案就与巴蜀地区出土的具有鱼元素的文物极为相似,为研究西周时期不同文化之间的相互交流融合提供了实物资料,具有十分重要的研究价值。”

贰 “小人”托举的盛酒器

“太神奇了,这个鱼形青铜器竟然被4个‘小人’托举着。”3月5日,在宝鸡青铜器博物院,游客看着鱼尊,连连称奇。

鱼尊通高15厘米,长28厘米。物如其名,鱼尊整体为鱼身饱满、比例协调的鲤鱼形,遍布全身的鱼鳞用细线进行刻画,两侧的腮部用窃曲纹勾画出鱼须,线条刚劲有力又不失细腻,将鱼形的灵动与青铜器的古朴融为一体,展现出极高的艺术价值。

“鱼腹下有4个人形足作为承托。其中,3个人形足是有头发、双目圆睁、咧嘴笑的造型,显得十分卖力;1个人形足头上无发、嘴巴闭合、神情凝重而专注。因此,很多游客将这4个人形足形象地唤作‘大力士’。”刘瑞雪说。

记者凑近细看,鱼尊之下,4个“大力士”表情夸张,极富感染力,仿佛被赋予了生命。他们弓着脊背,肌肉紧绷,好像正在咬牙承受着鱼尊带来的巨大压力。

作为西周人饭桌上的一件盛酒器,鱼尊的实用价值也体现得淋漓尽致。

鱼尊腹内中空,鱼口微张,下唇中间的位置还有一个小孔。鱼背上有一个长方形的开口,配有一个盖子。盖子的背面有一个背鳍状的钮,钮两侧各挂一个铜环。盖面的左右各有一条细线雕刻的鲤鱼。注入酒水时,使用者将酒水从鱼背处带盖的长方形尊口缓缓倒入。取用酒水时,开启的鱼口便成了倾倒的出口,足见设计者的智慧与巧思。

“鱼尊工艺精美,整件器物的立体感很强,极富个性和张力,兼具精美和实用两种特性,制作水准极高。”刘瑞雪说。

鱼尊作为西周时期青铜器的杰出代表,见证了那个时代的辉煌与灿烂。工匠运用精湛的技艺和独特的审美观念,展现了西周时期青铜器制作的成就。鱼尊的发现,为后世提供了研究西周时期青铜器艺术和文化的重要实物资料,是了解古代中国青铜文明的宝贵窗口。

叁 内涵丰富的器物

鱼尊承载着人们期盼丰收、年年有余的美好愿望。早在数千年前,鱼就“游”进了先人的生活,成为重要艺术题材。鱼纹最早出现在新石器时代,此后发展出双鱼纹。到了宋代,双鱼纹开始流行,被赋予富饶、和谐等意义,代表了人们对美好生活的向往和追求。发展至元代,双鱼纹相当盛行,在盘、碗、盆中出现较多。

鱼还有许多美好的寓意,人们以鱼比喻子孙繁多,有多子多福之意。小小鲤鱼,逆流而上,腾身而起,跃出“舒适区”,便能化身“真龙”,“鱼跃龙门”有高升之意。

鱼的寓意在数千年里不断丰富发展,如今,“好运锦鲤”象征人们对美好生活的向往,以及对吉祥、如意的憧憬。

此外,鱼尊的出土从侧面印证了周人在自西向东、沿着渭水流域逐步发展的过程中,不仅农业持续进步,牧业与渔业也取得了长足发展。

在西周,周人通过献上肥美的鱼,表达对祖先的敬意与感恩,祈求来年获得丰收、国泰民安。

不仅是鱼尊,在宝鸡青铜器博物院中还珍藏着鸟尊、象尊等动物造型的青铜器。工匠以青铜为画卷,辅以丰富的想象力,制作出一件件独特的器物,呈现出古代生态和谐的画面。

“这些栩栩如生的动物造型的青铜器不仅是历史的见证,还是人与自然和谐共生的缩影。一件件精美的青铜器以其独特的造型和纹饰,反映出当时人们对自然的敬畏与热爱。我们将进一步挖掘和阐释馆内青铜器所蕴含的文化精髓和时代价值,推动青铜文化绽放出绚丽的时代光彩。”宝鸡青铜器博物院副院长翟慧萍说。(记者 李静茹 通讯员 郭瑜聪)

记者手记 | 走进博物馆里的“动物世界”

在宝鸡青铜器博物院,各种动物造型的青铜器引人注目,游客可以观赏一场跨越千年的“动物派对”。不同于传统青铜礼器的庄严肃穆,这里的动物造型的青铜器更加灵动。

肥硕的鱼尊鳞片分明,昂首的鸟尊羽翼舒展,憨态可掬的象尊垂鼻而立,威猛与温情并存的青铜母子虎引人驻足……它们造型各异、巧夺天工,用青铜将自然界的鸟兽表现得活灵活现,让人不禁赞叹周人丰富的艺术想象力和创造力。

西周时期的动物造型的青铜器承载着深厚的文化寓意,体现了古人与自然的密切联系。青铜器中的许多动物形象在古代文化中代表吉祥、神圣:龙被视为中华民族的图腾,象征着权威与祥瑞;凤鸟寓意吉祥、美好与幸福。

动物形象不仅能装饰在器物表面,还可摇身一变,成为器物的整体造型。比如,鱼尊的立体造型突破了传统青铜纹饰的平面表达,通体线条流畅,背部开合式方盖设计巧妙,4个形态各异的“小人”环抱鱼身,仿佛在讲述远古的渔猎故事,展现了周人对自然现象的浪漫想象。

这些动物造型的青铜器,以独特的艺术形式,传递出人与自然和谐共生的理念,为我们打开了一扇了解中国古代生态观念的窗。透过这扇窗,我们能洞悉古代社会顺应自然、保护生态的思想脉络。

宝鸡青铜器博物院的“动物世界”,是一场跨越时空的文明对话。在这里,青铜器不再冰冷,而是承载着生命的温度与哲思的“重量”。凝视这些动物造型的青铜器,我们恍若听见西周青铜工匠的锤击声与林间鸟兽的啼鸣声。

动物造型的青铜器不仅是这里的“镇馆之宝”,还是人与自然和谐相处的见证。每一件器物都在提醒我们,尊重自然、传承文化,才能让人文与生态的交响永续回荡。(李静茹)

来源:群众新闻网