一颗脆李的“振兴”故事②丨从“试点”到“全域” “希望果”唤醒万亩山

“你听说没?隔壁曲尺乡的老孙家,就靠种李子,去年足足挣了七八万呢!”2007年夏天,这个消息如同长了翅膀,传遍重庆市巫山县曲尺乡附近乡镇。

村民们羡慕不止于此:曲尺乡光秃秃的山头已被绿林替代,种植的脆李树从田埂漫到屋前,新修的农村公路在山林间环绕,原本的土坯房换成亮堂小洋楼。

脆李带来的巨变,既让村民们“心动”,也让巫山县委县政府发现,石漠化土地上同样能结出“金果子”,这正是当地实现绿色发展的密码。

为了让这颗“希望果”爬满更多山头,一场“脆李推广战”就此拉开——以人民为中心,以全域绘就绿色画卷为蓝图,让曾经贫瘠的土地都长出“甜蜜希望”。

01

育种攻坚 苦寻最优嫁接方案

脆李的全域推广,优质种苗和精细的田间管护是关键。2007年,巫山开启了长达近10年的脆李品种选育攻坚。

“种苗繁育的每一步,都是在不断尝试中蹚出来的。”巫山县果品产业发展中心副主任张勋轻抚田间茁壮的脆李苗,掌心的老茧在阳光下格外清晰。

“良种的接穗要选母本园树冠中上部已经木质化的当年枝条,采穗刀需要提前用75%的乙醇灭菌;采下来的穗条要用4℃的低温冷柜储存,并要时刻注意保湿。”张勋一边观察着脆李苗的叶片一边说,每个细节都是反复试验才摸索出来的。

嫁接环节的攻关,至今仍是团队记忆里的“大硬仗”。为了让穗条与承受接穗的李子树更加完美“相融”,张勋带着同事们和西南大学曾明教授等组成的专家团一起开展试验,笔记记满好几大本:晴天嫁接的穗条易蔫,雨天操作的愈合速度慢;10℃时芽点会枯萎,15℃时愈伤组织又生长乏力……

记不清到底失败了多少次后,他们终于摸索出来适合当地脆李的嫁接方式。

“枝条嫁接,不仅要在气温12℃左右的阴天上午,还要在刀口处包裹3层膜。枝条嫁接口愈合期内,每天要进行4次循环喷雾保湿。”张勋笑着说,团队照顾嫁接的幼苗,就像照顾刚出生的婴儿一样精细。

让脆李苗能够扎稳根的关键,则是改良土壤。团队将一筐筐有机肥埋入田间,给土壤注入“营养餐”。

“施肥需要根据生长阶段精准调整,开花时施复合肥促枝叶,结果期添钙镁强果实,每一步都藏着‘顺时而为’的智慧。”张勋回忆。

“我们发现,巫山脆李具有遗传稳定性,品质不容易退化。同时,它能对抗不良环境和病虫害,抗逆性比较强。它的挂果率也比较高,品质优良。”长期关注巫山脆李的西南大学教授曾明说。

02

思想破冰 “要我种”变“我要种”

2007年,巫山县在全县推广种植脆李,为村民免费发苗。许多村民都欢欣鼓舞,打算在自家荒坡上复刻脆李“种植经”。不过,也有部分村民心存疑虑。

“有的村民气冲冲把脆李苗扔到村委会院子里,说种李子又不能当饭吃,还不如种玉米实在。”巫山县林业局高级工程师梁洪海摩挲着手里泛着绿意的脆李枝条,指节上厚厚的老茧如同勋章,见证着曾经“磨破嘴皮、踏破门槛”的推广时光。

“那几年,为了让村民们愿意种脆李,我们和当地的乡干部、村干部反复上门,给大家讲道理、普及相关知识。”梁洪海说,白天村民大多都在田里劳作,他们就陪着一起,掰着指头算细账,“3亩坡地种玉米,风调雨顺年景纯利不到500块;种脆李3年后进入挂果期,管护得好的话亩产最少2000斤,按时下每斤2到3块的市价,一年收入就能上万!”

类似的话,梁洪海每天和同事都要重复说上几十遍。7月的巫山,太阳像个火球炙烤着裸露的岩石,他们沿着发烫的山路一户户走访,衣衫紧贴后背,从早到晚几乎都没干过,脚上的胶鞋半个月左右就被磨平,不得不再次换一双。

面对“石头缝里种树,死了喝西北风”的质疑,他们不辩解,而是拉着固执的村民们去曲尺乡权发村参观。

站在挂满翠绿果实的李树下,看着一张张平日里熟悉的面孔,笑着将脆李从树上采摘下来放进竹筐,再统一被收购,这些村民们紧蹙的眉头慢慢舒展,质疑也逐渐消散。

“卖李子一年能挣好几万?这梦我都不敢做啊!要不……我们也试试?”有的村民回家后便跃跃欲试,尝试着种了1亩地脆李,次年挂果丰收后便卖了4000多元,远超种玉米的收入。

一桩桩看得见的变化,让愿意种脆李的村民越来越多,持续变好的生态环境也激发了村民们的主动性。

“以前是光秃秃的石头山,现在种上李子树,春天李花雪白,夏秋两季满眼青绿,大家伙儿越发有了干劲。”权发村村支书孙祖勇说。而更重要的是,随着李子树种植面积不断增加,当地滑坡、泥石流等地质灾害明显减少,更是为村民生命安全增添保障。

凭着“把村民装在心里”的真诚,以及“磨破嘴皮也要干”的韧劲,巫山脆李从质疑声中破局而出,实现从“要我种”到“我要种”的逆袭。

03

多元共治 实现生态与生计双赢

“怕种了卖不出去?怕天旱浇不上水?这些顾虑,我们来解决!”为了让脆李树真正在巫山的土地上扎下根,巫山县打出配套“组合拳”,“拳拳”都落在村民心坎上。

巫山县发展和改革委员会的专项补贴先到了位,每亩地的“红包”实实在在揣进果农兜里。

巫山县水利局的同志们扛着测量仪钻进坡地,蓄水池像一颗颗蓝宝石嵌在山间,山泉水顺着新铺的管道流进果园,滋滋地润透每一寸土。

此外,巫山县政府早早便“牵线搭桥”,与重庆市内外多家企业和超市的保底收购协议一签,村民们心里更加踏实,哪怕市场有波动,每斤脆李也能稳稳卖到成本价以上。

“保姆式”服务,焐热了村民的心。曾经说“宁愿种红薯稳当”的大叔,后来攥着梁洪海的胳膊不放:“还有苗不?我还想再多种点。”看着村民们扛着锄头往山上跑的背影,梁洪海和同事们抹了把汗,心里比树上挂着的脆李还甜。

2017年,“全国优质李生产基地县”的牌匾挂上巫山县政府的墙。这年的巫山,果园里的滴灌带织成了网,产后处理车间的分选机转得欢,冷链车轰隆隆开出山时,箱里的脆李还带着晨露的凉。

变化一年一个样。2019年,巫山县脆李种植突破20万亩,紧接着,国家标准化示范区、全国绿色食品原料基地、重庆生态产品价值实现典型案例等荣誉接踵而至。巫山脆李的名气,顺着长江水漂向了远方。

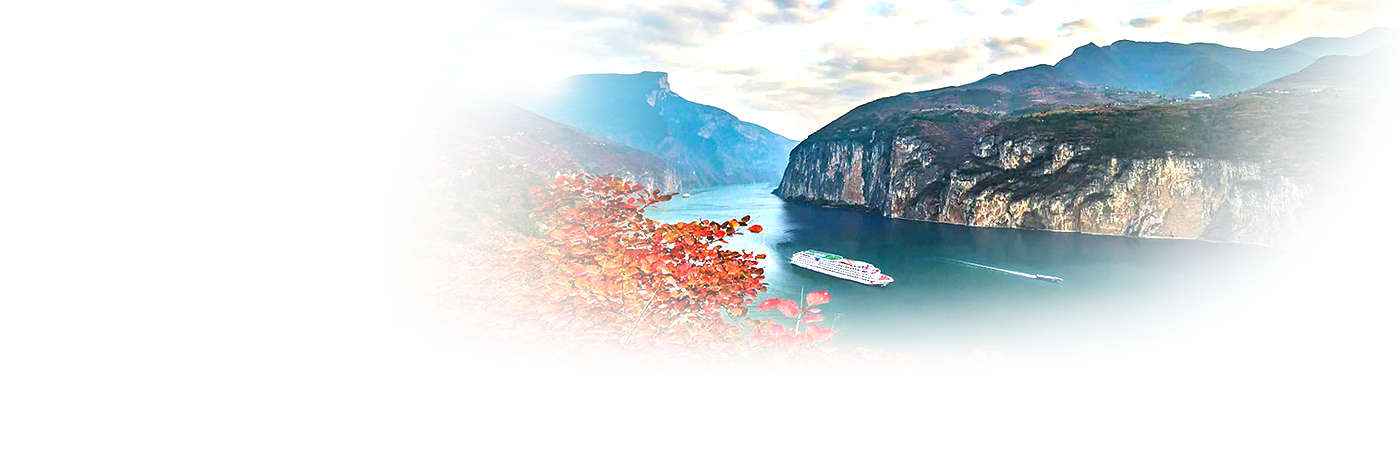

为了让脆李种植与石漠化治理更好结合,巫山又琢磨出“新花样”:在脆李树间种上黄栌、枫香等植物,科学推进生态保护修复与治理石漠化、营造生态景观、乡村振兴的“三融合”经验——春天一起抽新绿,夏季脆李挂枝头时,秋日红叶漫山岗。游客们背着筐来摘果,随手一拍就是风景画,昔日的荒山沟,成为网红打卡地。

2024年11月召开的全国生态保护修复重大工程建设培训班暨现场会上,该经验作为全国生态保护修复8个典型案例之一,被全国推广借鉴。

如今的巫山,30万亩脆李园铺向天际,全县森林覆盖率从上世纪末的不足20%升至67.6%,“两岸青山、一江碧水”的生态画卷在这里铺展。

一颗颗饱满的脆李,成为“人不负青山,青山定不负人”最生动的模样。

第1眼TV-华龙网 陈雨 董进/文

记者手记:

巫山脆李的推广,彰显着以人民为中心的基层治理逻辑。尊重民意,面向市场,用算账、观摩化解群众疑虑;紧扣需求,靠政策配套解决投入、销售顾虑;构建长效机制,形成政府主导、群众主体、社会参与的生态共治格局。

这种模式让石漠化治理与民生改善相融,为生态治理奠定可持续的民生根基,实现生态与生计双赢。