一粒“新麦”的超强攀登

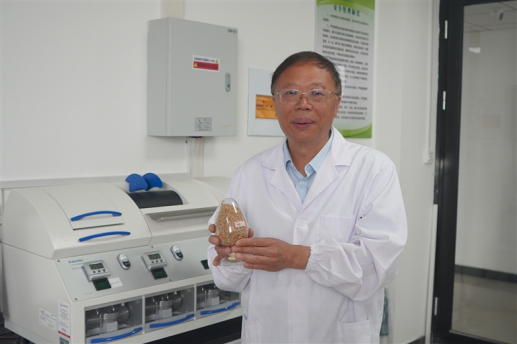

一粒金黄的小麦种子,静静躺在蒋志凯的掌心。

他微微抬起手臂,指腹摩挲着种子介绍它的特别之处——超强筋,面包、面条兼用的优质小麦品种,主要品质指标优于进口小麦“加麦2号”与“美麦DNS”。

曾经的中国小麦育种界有个“硬伤”:优质与高产无法兼得,没有进口的强筋小麦品种就做不出好面包。

瞄准优质强筋,创新育种方法。历时10余年,新乡市农业科学院小麦研究所所长蒋志凯与团队,成功选育出兼具超强筋品质与高产稳产特性的小麦品种——新麦26,让“超强筋”的概念进入人们的视野。随后,“新麦超级群”崛起,在农业科学研究的漫长跋涉中刻下印记。

新麦45示范田专家测产验收。均为新乡市农业科学院供图

为什么要“强”

勇闯“无人小径”,不能依赖进口

蒋志凯与强筋小麦结缘很早。

1990年的夏天蝉鸣阵阵,从西北农业大学作物专业毕业,蒋志凯回到家乡,进入新乡农科所(后更名为新乡市农业科学院)小麦课题组工作。彼时,课题组已经将育种方向往优质强筋靠拢。

为何偏偏盯紧优质强筋?当时,随着人民生活水平的提高和消费观念的转变,食品开始多样化和优质化,使得对蛋白质含量高、面筋强度大、延展性和弹性好的强筋小麦的需求急剧增加。

然而,国内大型面粉加工企业青睐的,多是来自美国、加拿大、澳大利亚等国家的进口强筋小麦。“国外的麦子,稳定性好,品质指标过硬,是生产高端产品的主要原料。”回忆彼时的情景,蒋志凯坦言,这曾是许多粮食和食品加工企业无奈而又现实的选择。

核心种源受制于人,潜藏着供应链风险,蒋志凯与小麦育种团队,萌发了闯一闯优质强筋育种这条“无人小径”的勇气。

“如果优质强筋小麦的‘芯片’长期握在别人手里,饭碗就端得不够牢靠,不够踏实!有自己的资源优势,有广阔的种植区域,有优秀的科研人员,为什么不能培育出我们自己的、过硬的强筋小麦品种?”正是这份不甘与担当,成为驱动蒋志凯与团队向“强”迈进的最初动力。

但搞育种,比想象中更苦:做杂交组合,要逐穗进行大量的去雄和授粉;杂交后代每年要种上万个单株,判断单株性状的优劣,科研人员要顶严寒、冒酷暑逐株进行调查、记载、评价和筛选;中选的优良单株,不能机械收获必须人工拔除……生在农村、长在农村的蒋志凯,虽也干惯了农活,但育种繁重的脑力与体力劳动,让刚毕业的他没少“打退堂鼓”。

苦中亦有甜。2003年和2004年,优质中强筋小麦品种新麦9、优质强筋小麦品种新麦18相继通过国家品种审定,蒋志凯和团队看到了曙光。

新麦18表现尤为突出,矮秆抗倒、优质强筋,它的推广不仅提高了小麦的产量和质量,还增强了抗寒能力,保证了优质小麦的高产稳产。2005~2008年,新麦18连续4年被农业部推介为全国小麦主导品种,2008年获农业部小麦授权品种全国推广面积第四名证书,2009年获河南省科技进步奖一等奖……选育优质强筋的“新麦”,有了阶段性收获。

蒋志凯在实验室展示“新麦”新品系。

目标是“超强”

拒绝“习以为常”,向“超强筋”突破

实现“强筋”,并非蒋志凯团队的终极目标。在攻关过程中,他们敏锐地洞察到产业发展的更深层次需求:仅仅是“强”还不够,必须向着“超强”迈进。

“所谓‘超强筋’,是以强筋为基础,多项关键品质指标实现跨越式提升,达到甚至超越国际顶尖水平。”蒋志凯解释,“这样的小麦,不仅能完全替代进口,更能满足特种食品、专用粉精深加工的更苛刻要求。”

目标锁定“超强”,意味着必须跳出传统育种的经验框架和路径依赖。“很多问题看似简单,但正是要跳出那些‘习以为常’‘应该是这样’的逻辑,才能成为创新的起点。”蒋志凯说,这是一条更具挑战性的路。

是怎样的“更具挑战”?新麦26后代单株材料因为抽穗后容易“炸芒”,并且后期落黄转色慢,不符合当时的育种“审美”,在杂交后代单株筛选过程中,也有不同的声音和看法,新麦26差点被淘汰。“‘颜值’是差点儿,但其籽粒商品性和内在品质优良,丰产稳产广适性好,咱得给它个机会。”蒋志凯与同在小麦所工作的妻子马华平不肯放弃,最终成功培育出了新麦26。

“超强筋”育种,将小麦品质提升到了前所未有的高度。它要求科研人员不仅要懂遗传、懂栽培,还要深入理解食品加工工艺,知道面粉厂和终端产品需要什么样的麦子。

育种路上,蒋志凯团队始终面向农业生产发展的实际需求开展科学研究,对小麦优质、高产、高效育种方面的原理和方法等进行了许多富有科学价值的探索,在小麦品种产量和品质性状遗传改良等方面取得了重要研究成果。团队经常深入田间地头,与农民交流种植难题,也常常走访面粉和食品企业,详细了解生产端对原料品质的具体要求。这种以产业需求为导向、以应用为目标的逆向育种思维,为他们实现从“强”到“超强”的突破指明了方向。

2010年,新麦26通过国家审定,其蛋白质含量、湿面筋含量、吸水率、稳定时间等多项主要品质指标,超越了进口优质强筋小麦“加麦2号”和“美麦DNS”。新麦26面团稳定时间最长达50多分钟,远超强筋小麦国家标准的10分钟,是国内首批发布的4个超强筋小麦品种之一,一举替代进口小麦,成为粮食加工企业制作高端面包的理想原料和增筋增效、配麦配粉的骨干供给品种。新麦26也连续多年成为全国优质强筋小麦主导品种、全国粮油生产主导品种、2020~2022年全国推广面积十大品种和我国优质强筋小麦品种选育与产业化应用的标志性品种。

“超强”需要坚守

踏踏实实,组建“新麦超级群”

新麦26的面世,对于蒋志凯团队来说,仅仅是个开始。

小麦育种周期长,从杂交组合配组到新品系稳定,再到区域试验、生产试验直至最终通过审定,顺利的话也需要十二三年。而对于追求“超强”性状的蒋志凯团队来说,实现“超强”往往伴随着其他性状的连锁反应,可能产生产量下降、抗病性减弱等多个问题。

“失败是家常便饭。一个精心配置的组合,可能因为后代性状分离不理想而前功尽弃;一个表现优异的株系,可能在下一年的气候条件下表现失常。”新乡市农业科学院小麦研究所副所长付亮坦言,漫长的等待和无数的挫折,是对科研人员信心和毅力的极大考验。

面对压力,蒋志凯选择了坚守。“农业就是一门‘老老实实’的学问,结果跟咱想的一样,说明路子对;不一样,那更有价值,因为排除了一条岔路,离正确方向更近了!”他有一套自己的“失败哲学”,踏实坚韧成了团队在迷雾里坚持下去的底气。

加班是常事。蒋志凯常常因为核对试验数据到深夜。不仅苦干,为了加速育种进程,整合优势力量,蒋志凯团队大胆提出了构建“新麦超级群”的设想。这不是一个简单的品种群体,而是一个集成了多种优异基因资源、聚合了多个先进技术平台、汇聚了多方科研力量的协同创新体系。

他们加强与高校、企业以及其他科研院所的合作,引入前沿技术,对育种材料进行深度解析和精准设计。他们创新育种方法,利用加代等方式,缩短育种年限。这个“超级群”,就像一个孕育“超强筋”小麦品种的“特种部队”和“创新工场”,源源不断地为最终突破提供支撑。

坚守终见曙光。2021年,新麦26审定的10年之后,新麦45通过国审,超强筋、综合抗病性好,矮秆抗倒、高产稳产,受到多方关注;2023年,国审优质超强筋品种新麦58以1618.88万元转让费刷新我国小麦品种经营权交易纪录,同年,新麦26荣获河南省科技进步奖一等奖,全国累计推广面积达1亿余亩,创造经济效益126亿元。

因为足够优质,新麦26还成为行业里的“明星亲本”。国内众多育种单位纷纷以其为骨干亲本开展新品种选育,这些品种在产量、抗逆性等方面表现突出,与新麦45、新麦58、新麦65等“新麦”一起,进一步解决了长期困扰育种的“优质不高产、优质不抗病”难题,推动我国超强筋小麦育种水平整体提升。

实现“超强”之后

“遗憾”中完美,拓展“用武之地”

身为育种人,在“好粮食”变成“好产品”的过程中,能做些什么?蒋志凯的答案是:在“遗憾”中追求完美,让“新麦”有更多的“用武之地”。

“农业科技没有止境,任何一个品种都不可能十全十美。总会觉得还有提升的空间,还有‘遗憾’。”蒋志凯所说的“遗憾”,是一种永不满足、追求卓越的科研态度。也许是在特定地区的适应性还可以更广,也许是面对极端气候的抗性还可以更强,也许是针对某一类专用粉的指标还可以更优化……

正是这种“遗憾”,驱动着他们不断追求完美。团队没有停留在已有的成绩上,而是继续深化研究,针对不同生态区域、不同加工用途,开展更加精细化的品种选育和栽培技术研究。他们要让“新麦”不仅“超强”,而且“超适应”“超专用”。

如今,“新麦”系列的超强筋小麦品种已在黄淮海南部麦区大面积推广种植。金色的麦田里,农民们欣喜地发现,这些新品种不仅管理起来更省心,产量有保障,而且粮食收购企业给出的价格更高,真正实现了丰产又丰收。

2012年,新乡县种粮大户马有永抱着试试看的心态种了几十亩新麦26,惊喜地发现,它不仅产量突出,更能卖出好价钱。“亩产稳保60——650公斤,收购价比普通小麦高0.1——0.3元/斤。”尝到甜头的他现在只钟情新麦系列品种,种植面积达到5000亩。

在大型面粉企业的生产车间里,产自国内的“新麦”超强筋小麦,经过现代化生产线的加工,化身为洁白细腻的高端专用粉,源源不断地输往下游食品企业。“我们利用强筋小麦加工成了强筋小麦芯粉、烩面粉、拉面粉、面包粉等明星产品。”五得利集团新乡面粉有限公司生产部经理张爱国说。

从制作松软可口的高级面包,到韧性十足的优质拉面,再到口感爽滑的饺子皮,“新麦”超强筋小麦正扎根于越来越丰富的餐饮场景,满足着人民群众对美好生活的味蕾需求。它不仅保障了“舌尖上的安全”,更提升了“舌尖上的品质”和“舌尖上的幸福”。

从“强”到“超强”,蒋志凯与“新麦”突破之路,是农业科技工作者潜心攻关、勇攀高峰的生动缩影。从奋力打破依赖进口的被动局面,到立志实现“超强”的跨越目标,再到坚守中克服万难组建“超级群”最终实现突破,“新麦”育种人将论文写在了广袤的田野上,将成果化为农民的笑脸,为端牢中国饭碗贡献着力量。(河南日报三农全媒体中心记者 马丙宇 刘亚鑫)

河南省台办供稿