辽宁朝阳凤凰山佛宝塔

佛教传入中国以后,经过东汉、三国、两晋300多年的发展,到东晋十六国时期,才在南北各地广泛传播。十六国之时,前燕王朝在东北地区率先接受并信仰佛教,揭开了朝阳乃至东北地区佛教发展的序幕。从此,在各个朝代的崇信和推动下,朝阳的佛教文化得到了空前的发展,佛教建筑遍布朝阳大地,暮鼓钟声响彻龙城,高僧大德辈出,佛教文化极其昌盛,影响和促进了东北及朝鲜半岛、日本的佛教文化的发展,成为东北亚佛教文化传播中心,堪称是东方的佛都。

始于前燕

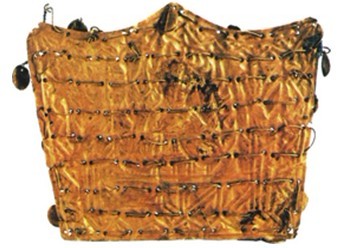

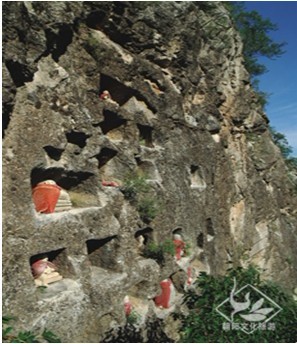

据《晋书》、《资治通鉴》、《十六国春秋》等史籍记载,东北地区最先接触佛教并闻而信之,又随之建庙立寺、礼佛求法的是鲜卑慕容氏统治的前燕时期。公元345年,前燕王慕容皝因 "时有黑龙白龙各一,见于龙山"(即今朝阳凤凰山),亲自率领文武百官临龙山观看黑白二龙,在离龙二百多步处,用牛、羊、猪三牲全备的太牢来祭祀。遂为新建的皇宫改名 "和龙宫",并在龙山上创建龙翔佛寺。这是史籍明确记载的东北地区最早的佛寺建筑。后燕时期,由于慕容鲜卑贵族的崇奉和提倡,敬重沙门,兴建塔寺,佛教思想在统治集团和平民百姓中广泛传播,已经在意识形态领域占据统治地位,后燕统治者对僧人给予优厚待遇,聘请高僧支昙猛等参与军国大事的咨议和决策,佛教渗透到社会各个领域。建塔、造像活动非常活跃,凤凰山摩崖佛龛的开凿就始于这一时期,金属马具饰件、建筑构件上雕刻佛教装饰题材图案广泛流行。

北燕佛教兴盛,高僧辈出。北燕至北魏初期,因游学于江南而收入《高僧传》中的龙城高僧就有昙无竭、僧诠、昙弘、昙无成、昙顺、法度、慧豫等七位。他们都是彪炳史册的一代名僧,为中国佛教文化的发展作出了应有的贡献。

佛像山形金铛(三燕)

北魏时期,朝阳佛教已日益兴盛,道场遍布,僧侣众多。在此期间,文成文明太后冯氏在前燕和龙宫殿基础上建造一座佛寺,取名"思燕佛图",这是北魏王朝在东北地区修建的唯一一座皇家塔寺,规模宏大,可与著名的北魏洛阳永宁寺相媲美,在朝阳佛教史乃至中国佛教史上都留下了重重一笔。"思燕佛图"的建立不仅表达了冯氏对祖先的怀念之情,它对安抚北燕遗民,稳定营州局势,促进东北佛教的兴盛都起到了重要推动作用。受冯太后建思燕佛图的强烈影响,有诸葛熹等人于北魏正始三年(506年)在今辽宁喀左县南哨镇南山村雕造石佛像,还有无名氏在今朝阳县长在营子一山顶上雕刻佛像等等。可见,当时在营州境内,开窟造像、建塔立寺风气非常盛行。据史籍记载,当时营州有名的传法高僧有释法度和释慧豫等。

摩崖佛龛(三燕)

兴于隋唐

隋唐是中国佛教大发展并达到辉煌鼎盛的历史时期。当时的营州,州治设在柳城(今朝阳市),既是隋唐王朝统辖东北的政治中心,又是东西方经济、贸易与文化交流的重镇,同时也是东北亚地区的佛教文化中心。隋文帝于仁寿二年(602年)颁赐给营州的佛舍利,由高僧释宝安护送,于四月八日佛诞日安葬在梵幢寺塔(即现在朝阳北塔)。

石佛像(北魏)

唐玄宗天宝年间(约公元750年前后),营州军民与众僧奉诏对隋文帝敕建的舍利塔(即现在的朝阳北塔)进行维修,在塔檐束腰上装饰了彩画。唐朝时北塔仍然是皇家寺庙,宝塔高耸,庙宇恢弘,雕梁画栋,尉为壮观。此外,隋唐时期在现在的朝阳城内和城北狼山、城东凤凰山及周边地区,也都建有塔寺建筑。

极盛于辽金元

梵幢寺塔维修图

辽代时期,作为辽代统治核心区域的朝阳,佛教达到了极盛,是辽国境内佛教最发达的地区之一。当时,塔寺建筑遍布城乡各地,据不完全统计有100多处,迄今可考的辽代寺、塔就有52座之多,完好保存至今的佛塔有14处,居北方各市之首。城东凤凰山上,现在所见的辽代塔寺遗迹有7处之多。今龙城区大平房镇黄花滩村(辽代建州城)附近,保存有5座辽塔和一处塔基址。这些寺塔大都规模宏大、华丽壮观,雕塑图案美观、线条流畅、造型生动、精美绝伦。朝阳地区辽代塔寺之多,佛教之盛由此可见一斑。

辽代时,寺院经济更加发达。皇室在经济上给予种种优厚待遇的同时,还有达官豪族和普通信众的施舍、邑社的支持以及寺院田产的收入,使朝阳佛教在辽代达到极盛。由于辽代统治阶级崇奉密教,民间密教信仰也尤为流行,密教成为当时重要宗派之一,使得密教在中国北方大有振兴之势,朝阳现存的佛塔绝大多数为密宗塔,朝阳北塔就是一个弘传密教金刚乘的教学中心。密教兴盛,显密结合,是辽代佛学的一大特点。

见于碑志的辽代朝阳佛教人物有创建灵感寺的梁氏兄弟守奇与道邻、和龙山天庆寺住持智述、创建灵岩寺的可观、灵岩寺中兴者悟开和法颐等。

金元时期,朝阳佛教仍很兴盛。辽代寺庙大多继续沿用,对少数被战火毁坏的寺院建筑进行了修复或重建。规模比较大的寺院有兴中州城内(今朝阳市区)的大观音阁、崇福寺、大通法寺、和龙山华严寺、天庆寺,今朝阳北邻狼山的三学寺、喀左县大城子镇的精严禅寺和小城子西南长寿山寺等。位于建平深井镇的美公灵塔,是朝阳境内保留至今的唯一金代佛塔建筑。

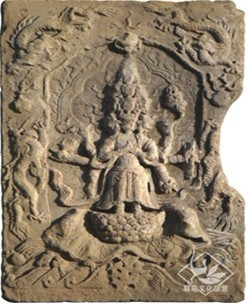

八棱观塔砖刻佛像(辽代)

元代朝阳佛教的发展,从寺庙数量就可见一斑。在朝阳旧志有明确记载的寺庙多达60余座。其中一部分是沿袭前代寺院,如华严寺、大观音阁、极乐寺、石柱山寺、精严寺等。新建寺庙也随处可见。元代朝阳寺院的发展出现了集团现象,即一个寺院下有若干个下院的情况,这是元代寺院的一特点。

释迦牟尼铜像(元代)

藏传佛教热于明清

明朝时,随着成吉思汗的两支后裔分别东迁到辽西的阜新、朝阳一带,藏传佛教开始传入这里。十六世纪中叶,明万历十五年(1587年),三世达赖索南嘉措应东部蒙古封建主喀喇沁部昆都伦汗即白洪大之请到喀喇沁地方传法,并建立僧伽习经之所即寺庙,自此藏传佛教开始在朝阳地区广泛传播。

清代,由于统治者实行以藏传佛教"柔顺蒙古"的统治政策而加以大力提倡,鼓励修建寺庙,到乾隆、嘉庆年间,朝阳藏传佛教格鲁派发展到鼎盛阶段,成为东蒙地区藏传佛教最发达的地区之一。当时旗有旗庙,村有村庙,大一点的门户有家庙。可谓十里一寺,五里一庙,庙宇林立。清统治者赋予喇嘛许多宗教、政治和经济上的特权,一经身充喇嘛,便荣受封典,免除兵役、赋税和差役,在蒙古民族中地位甚高。这样,使得很多人入寺庙当喇嘛。当时,家中有弟兄5人,便有3人出家当喇嘛,弟兄3人,便有2人出家当喇嘛。据统计,清朝朝阳6万多蒙古族人口中就有近1.08万人出家当喇嘛。藏传佛教的各种佛事活动充斥在蒙古族的生产、生活的各个领域。特别是在日常生活中遇有祈福攘灾、超度亡灵、移屯架屋、生诞寿辰、生老病死、婚丧嫁娶、问卜吉凶等事宜都要请喇嘛念经。

铜鎏金文殊像(清代)

据统计,朝阳地区藏传佛教寺庙,清代270多座。朝阳地区现存的大型喇嘛庙佑顺寺、万祥寺、北票惠宁寺等,修建费用由国库支出,皇帝御赐匾额。其中佑顺寺同京师白塔寺住持苏住克图奏请康熙皇帝敕建并赐名,规模宏大,是目前东北地区保存最完整的大型藏传佛教寺院。惠宁寺在乾隆年间最为兴盛,当时有大小喇嘛3000多人,建有12个大仓,供佛像上万尊,有"万佛仓"之称。

在藏传佛教传入并达兴盛的同时,由于关内大批汉民的涌入,朝阳地区的汉族人口数量迅速增加,随之汉传佛教渐渐得到恢复和发展,流行的宗派以禅宗和净土宗为主,兴建的汉传佛教寺庙达到240多座,形成了一个前所未有的历史高峰。

万祥寺鎏金宝顶

明清至近现代,朝阳涌现出许多佛教人物。其中,不乏在国内外有较大影响和威望的高僧,如受康熙皇帝封号的佑顺寺创建者绰尔济喇嘛,善举颇多的佑顺寺第七任住持潘成喇嘛,被誉为"黄衣僧中第一人"的北票延福功德寺住持宁卜喇嘛,蒙古族历史上的伟大学者和进步思想家、《蒙古风俗鉴》作者罗布桑却丹,华严寺开山祖师、佛学造诣很深的蕴虚法师,精通医术、享誉海内外的叶喜嘎娃喇嘛,曾任中国佛教协会常务理事、辽宁省及沈阳市佛教协会会长的导尘法师,担任香港菩提学会会长、香港佛教联合会副会长的法门龙象、天台宗第四十五代教观总持永惺法师等。

东北亚佛教传播中心

朝阳是中原文化与东北文化、汉传佛教与藏传佛教交融的重要结点,对于北方佛教文化乃至朝鲜半岛、日本列岛佛教史的研究提供了有力的左证。

佑顺寺石刻佛像(清代)

惠宁寺石刻佛像(清代)

龙城佛教促进了北魏和渤海等地佛教的兴起。前燕、后燕慕容鲜卑与北魏拓跋氏同属北方鲜卑族系,关系密切,世为婚姻。公元339年至362年,代王什翼先后纳前燕王慕容皝的妹妹和女儿以及称为燕女的三位女人为妻。后燕时,北魏道武帝拓跋珪攻克燕都中山,"获燕主(慕容)宝之季女,……立慕容氏为皇后"。崇信佛教的慕容氏女人同时也把佛教带入到了北魏王室。特别是北燕冯弘子冯朗之女入魏宫,后成为文成文明太后。她在临朝听政期间,更是极力推崇佛教,除为思念先祖在原燕都宫址上建思燕佛图外,还曾建过许多座佛塔。当时,北魏孝文帝实行的迎像、设斋、度僧、立寺、起塔、论经等各种佛事举措,都与冯太后推崇佛教有关。现代学者在研究北魏时期开凿的云岗石窟时反映出,二期窟龛的汉族传统建筑形式和服饰特点,体现出东方的徐州、龙城等地区佛教因素。

渤海国,靺鞨所建。靺鞨部居于营州东北数千里(今牡丹江流域),是东北地区一个古老民族。隋时徙居辽西营州附近,武则天万岁通天元年(公元696年)返回故地。后建立震国,唐代宗宝应元年,诏以渤海为国。渤海国非常崇信和提倡佛教,是当时东北地区除营州以外第二个佛教昌盛之地。靺鞨在建国之前,其部族首领突地稽、李谨行、乞乞仲象、乞四比羽等长期率部族居住在营州,深受营州发达的佛教文化艺术影响,建国后大力崇信、提倡佛教,并促进了吉林和黑龙江地区隋唐时期佛教的发展。

龙城佛教辐射影响着辽东高句丽、朝鲜半岛和日本的佛教发展。公元4世纪初至5世纪前叶100余年里,鲜卑慕容氏以龙城建立的前燕、后燕及汉人冯氏建立的北燕,与以丸都为都城的高句丽在政治、经济、军事、文化、宗教习俗等各方面都保持着密切的关系。

三燕时期,佛教题材的莲花纹、忍冬纹、龟甲纹,以及与汉文化传统纹饰相结合而产生的忍冬对凤纹等大量出现,以莲花纹为主要纹饰的佛教题材,在前燕王慕容皝创建龙翔佛寺时就已经开始使用了,此后便迅速发展起来。

据考古发现,高句丽佛教题材主要是莲花图案,且以墓室壁画为主。目前所见最早使用莲花图案的是吉林集安舞踊墓,时代稍晚些的有长川1号墓、辽宁桓仁米仓将军墓等。其中长川1号墓壁画还出现了礼佛图。此墓的年代大约为公元5世纪初(公元400-430年间)从佛教装饰图案以及马具等方面进行比较,高句丽比鲜卑慕容的略晚,并明显受到三燕的强烈影响。朝鲜半岛佛教装饰题材的壁画墓,以朝鲜安岳3号冬寿墓为最早,其次是南浦市德兴里发现的幽州剌史慕容镇墓。冬寿墓墓室藻井上绘有彩色莲花座、莲花、舒叶等边饰花纹,墓主人冬寿,本是辽东平郭(今辽宁盖州)人,曾在慕容皝时任司马,后因内讧,于晋咸康2年(公元336年)逃往高句丽,死于晋永和18年(公元357年)从墓室藻井装饰佛教内容看,冬寿是一个虔诚的佛教徒。他虽死后葬在朝鲜,但墓葬所反映的却是前燕文化习俗。高句丽在朝鲜半岛开始创建佛寺,据《三国史记·高句丽本记》记载,是在广开土王2年(公元393年),比冬寿墓晚30多年。朝鲜北部发现的其它有佛教图案装饰的高句丽墓葬,基本上都比冬寿墓和慕容镇墓晚,可见慕容鲜卑佛教对朝鲜半岛高句丽人的影响是很早的,可以说,高句丽佛教最初是从前燕传过去的。直到公元5世纪,龙城名僧法度的弟子中还有辽东高句丽人名叫僧朗的。

莲花纹瓦当(三燕)

佛教传入日本,直接和间接的根源就是中国。其早期传入的途径一是中国南朝通过海路传入,二是通过朝鲜半岛的百济陆路传入。就陆路而言,在早期经过龙城先传到辽东高句丽,再传入朝鲜半岛,以朝鲜半岛为桥梁,进而传播到日本。这个传播路线,可从三燕马具、金步摇冠饰在朝鲜和日本的传播与发展、演变上得到强有力的左证。

1988年,朝阳北塔天宫以佛舍利为中心的一大批佛家珍宝发现后,立即引起了国内外学术界和佛教界的高度重视,新闻报道称这是继陕西法门寺之后的又一重大佛教考古发现。前来参拜释迦牟尼佛真身舍利的国内外高僧大德和各界人士络绎不绝。

2004年10月,朝阳南塔石宫锭光佛舍利的面世,使朝阳佛教锦上添花,成为世界上唯一藏有释迦牟尼佛、锭光佛两佛舍利的城市。

朝阳拥有东北地区第一座佛寺龙翔佛寺,堪称世界唯一的"五世同体"佛塔朝阳北塔,历史上早唐玄奘207年关外西行取经第一高僧释昙无竭,诸多让世人叹为观止的佛教文物鎏金银舍利塔、金银经塔、波斯素面玻璃瓶和举世罕见的佛家至宝七宝舍利塔,更有堪称世界独一无二的佛教圣物锭光佛、释迦牟尼佛两佛舍利等等,让佛学权威专家们为之感到震撼,北京大学资深教授楼宇烈认为"目前在国内新发现的佛教资源里,就整体资源看都超不过朝阳,朝阳佛教资源实属天下第一"。

朝阳市台办供稿

朝阳市人民政府台湾事务办公室

华夏经纬网版权所有